皆様こんにちは。2022 Miss SAKE 東京 川上千晶です。

初夏の陽気に包まれた週末、第18回ナデシコプログラムに参加させて頂きましたのでご報告をさせて頂きます。

写経と座禅体験

始めに、臨済宗建長寺派宗禅寺様にて写経と座禅の体験をさせて頂きました。

写経も座禅も古くから修行の一つとして受け継がれてきたもの。

以前より二つともとても興味があり、「是非やってみたい!」と思っていたので今回ナデシコプログラムで体験させて頂き、本当に勉強になりました。

まずは写経から教えて頂きます。

「油断しないでね。なかなか手強いですよ。墨の匂いやお線香の匂い、風を自然に感じながらひたすらお書きになってみて下さい」

頂いたお言葉を意識しながら、墨を磨り、姿勢を正し、呼吸を整えて筆を走らせます。

墨の匂いや風を感じながら、一文字一文字に向き合っていくと、自然とどんどん自分自身の精神が丸く、一つに向かっていくような感覚になりました。

しかし、ふと文字が乱れる瞬間があります。そこへ、

「上手い・下手、ではありませんから。丁寧に書く、ということ。丁寧に筆を進める、ということです」というお言葉が。

ああ、今自分はまさに「上手く綺麗に書こう」と力が入っていたな、と気付きました。

この時、これまでのナデシコプログラムでも「上手くやろう」よりも「今に向き合おう」、「この場に感謝して誠実に」そんな思いで取り組むと、結果的にとても充実したものになることも思い起こしました。

写経でも、そんな結果の上手い・下手ではなく、その瞬間に全力で向き合うこと、自分のベストを尽くすことの大切さを学ばせて頂きました。

次に座禅を体験させて頂きます。

姿勢や足の組み方、手の組み方を教えて頂き、呼吸を整えます。

座禅の時間が始まり気付いたことは、写経も座禅も意識が乱れると呼吸と姿勢も乱れる、ということです。この3つは連動しているのでどれかひとつを整えてみると、他も整うのではないかということを、座禅を通して感じました。

- 姿勢を正せば呼吸が整う。

- 呼吸が整えば意識が整う。

- 意識が整えば姿勢が整う。

- そして意識が整えば、正しい行いに繋がっていく。

静かに「今・ここ」に集中することで大切な気付きを得ることが出来たように思います。

大切な教えを頂きました臨済宗建長寺派宗禅寺の皆様、高井和正様、本当にありがとうございました。

いけばな〜2022年それ以降に向けて〜

午後は、未生流笹岡家元 笹岡隆甫様よりいけばなの世界についてのご講義を賜りました。

いけばなとフラワーアートの違い

まず始めに、笹岡様より「いけばなとフラワーアートの違いはなんだと思いますか?」という質問がありました。

日本の伝統文化であるいけばなと西洋の文化であるフラワーアート。

その答えは、「花を通した時間の捉え方と表現の違い」です。

例えばフラワーアートは、“最高の瞬間”を演出するために満開の花を使って圧倒的な空間を演出します。結婚式の飾りもまさしくそうで、その日に一番美しくなるようアレンジします。

一方いけばなは、“時の移ろい”を楽しむもの。

満開の花の中にも必ず蕾の花を使ったり、時間の経過によって色の変わる花の変化を楽しんだりと「時間の経過」を花によって表現をします。

その瞬間を捉えるのか、それとも長く時の移ろいと変化を楽しむのか。それがフラワーアートといけばなの違いです。

このように「移ろい」はいけばなにおいて大切な考え方。

時間と共に変わっていく花の姿に自分を重ねたり、またすくすくと太陽に向かって伸びる花を見て勇気をもらったり、花を見て過ごす時間というのは「自分と向き合う時間」に繋がります。

午前中の座禅や写経のご講義と同じく、いけばなという日本が誇る伝統文化もまた、「自分を律し見つめる時間を与えてくれる文化」だということを学びました。

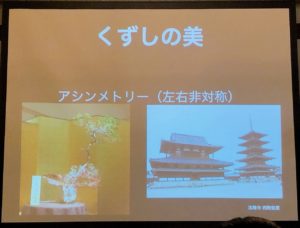

未完成だからこそ豊か

いけばなの技術として、“くずしの美”と言われる「左右非対称」や「天地人」といった魅せ方があります。

引用:天地人三才とは

これは「未完成だからこそ美しい・豊か」という考えのもとに、左右対称にせずに生けたり、“自然の中に人間の存在を見る”天地人の法則に従って、左右非対称、かつ高さの差を出すことで全体により豊かさと奥行き感を与える手法です。

いけばなでは無駄をそぎ落としその花の輪郭を見せることや、全てを埋めずに空間の美を演出することを大切にしているとおっしゃっていました。

時の移ろいによって変わりゆく花。空間の余白。未完成こそ豊かであり美しいと考える美学。

「もののあはれ」を美学とする日本ならではの感性の美しさと、「想像の余白を残す」「見ている人に解釈を委ねる」そんな懐の深さをこの未完成の美の考えから感じました。

未来のいけばな

「伝統は革新の連続である」と語られた笹岡様。伝統文化というものは常に新しいことに挑戦し続けなければ、伝えていく事はできない。

その考えのもと、伝統文化であるいけばなと様々なジャンルのコラボレーションに挑戦されていらっしゃいます。例えば、「いけばな×車」!

引用:LEXUSと華道の“CRAFTED”な出会い。美が生み出す奇跡と

いけばなのパフォーマンスとして、実際に車を花器に見立ててお花を生けられたのだとか。車の他にも海外ブランドのバッグやアニメキャラクターとのコラボレーション等、

既存の枠に囚われない取り組みをされていらっしゃいます。

伝統文化であるからこそ、次世代に紡いでいかなければいけない。

それには時代、時代に合わせた試みをしていかなければならない。

「いけばなは生き様」と語られた笹岡様。まさに一つの道を極められている方の凛とした美しさと生き方を学ばせて頂きました。

本日学ばせて頂いた「日本の伝統」、そして「革新」。

この二つを大切に今後もMiss SAKEとして日本文化、そして「日本の粋が詰まった日本酒」の素晴らしさをもっと若い世代にも伝えていきたいと思います。

貴重なお話を頂きました笹岡隆甫様、本当にありがとうございました!

日本ワインについて

本日最後のご講義では、俳優の辰巳琢郎様より日本が生んだ「日本ワイン」の魅力、そしてお酒を通した地方創生についてのお話を伺いました。

日本に豊かなワイン文化の確立を

辰巳様は現在、「日本のワインを愛する会」の会長として、日本ワインの普及に尽力されていらっしゃいます。

ワインの特徴と言えば、原料であるブドウが育つその土地の気候や風土が味わいに大きく影響するという点です。その分非常に地域性の反映されるお酒ということ。

「日本ワイン」と聞くと山梨の甲州ワインのイメージが強くあったのですが、お話を伺うとなんと日本には約300軒ものワイナリーがあるのだとか。そんな全国にあるワイナリーを軸として日本ワインを通した地方創生にもご尽力されていらっしゃいます。

そもそも「日本ワイン」とは、国産ブドウを100%使用して作られたものを言い、混同してしまいがちな「国産ワイン」は海外から輸入したブドウやブドウ果汁を使用して製造されたものを指します。

調べてみると、世界には「ワイン法」と呼ばれるワインに関する明確なルールが存在していますが日本にはそれがありません。そのため以前の日本では「日本ワイン」を定義する明確な決まりはなく、「日本ワイン」と「国産ワイン」の定義が曖昧でした。

しかし2015年に国内でも表示ルールが策定され、3年後の2018年に完全に施行されるようになったそうです。

「国産のブドウを100%使用した日本ワインも“日本酒にも並ぶ日本のお酒”として是非Miss SAKEの皆さんにも広めていって頂きたい」とお話された辰巳様。

実際に日本ワインを頂きながら、その魅力に迫りました。

日本ワインの多様な味わい

今回、辰巳様セレクトの日本ワインを実際に頂きながらその魅力をご教授頂きました。

頂きましたのはこちらの日本ワインです。

- 「今様」/甲州、山ぶどう

左から:

・「今様」/甲州、山ぶどう

・「ル・バイヤート甲州シュール・リー」/甲州

・「深雪花」/ベリーA

「今様」は辰巳様がプロデュースされた日本ワインです。

コンセプトは「縄文と弥生の融合」で、縄文人が食していたとされる山ぶどうと、弥生人と共にやってきた「甲州種」の二つのぶどうをアッサンブラージュしたワインになっています。日本ワインの歴史は明治時代から始まったと言われていますが、辰巳様によると縄文時代のものとされる化石から山ぶどうの化石と一緒にお酒に寄ってくる「ショウジョウバエ」の化石が発掘されたという記録もあるそうで、その昔縄文時代にもワインは作られていたのでは…!?という考察も。

そんな歴史に想いを馳せながら頂くのも楽しいですよね。

こちらのスパークリングは2016 年のもので、頂いてみるとしっかりとした山ぶどうの酸とフレッシュな果実味を感じ、これからの熱い季節にキリっと冷やして頂きたいなと思いました。

続いて白ワインは甲州の白ワインを。

「日本ワイン」のイメージとして思い浮かべる人も多い甲州種。日本ワインの主流として最も多く使用されている品種だそうです。頂いてみるとぶどうのうまみもありながら爽やかな酸も感じ、非常にバランスの良い白ワインだと感じました。個人的には和食とも相性がいいように思います。

そして赤ワインは、ベリーAを使用した赤ワインを頂きました。

ベリーAは甲州に続いて2番目に多く使われている品種です。頂いてみるとその甘い香りと深い味わいにびっくり。いちごのような果実の香りに赤ワイン特有の渋みが控えめでとても飲みやすく、デザート等甘いものと合わせても美味しいのではと感じました。

一滴に込められているもの

日本ワインの歴史。それは日本酒と同じように、ぶどう栽培や品種の改良、ワイン造りに賭けてきた人々の想いの歴史なのだと知りました。

日本酒と日本ワイン。どちらも「日本人が日本の気候風土の中で作り上げた日本のお酒」です。

「お酒を知る」ということはその一滴の中に溶け込んだ、その国の歴史・文化・気候・風土・技術や積み重なった想いを知るということ。

ご講義を通して学んだその一滴の重みを、これからも伝え続けていきたいと思いました。

貴重なお話を賜りました、辰巳琢郎様、本当にありがとうございました。

毎週沢山の学びを頂いているナデシコプログラム。

いよいよ来週で最後となります。こうして沢山の学びを頂けるのも、その文化と伝統を脈々と受け継ぎ、私たちに伝えて下さる方々がいらっしゃるからこそ。

Miss SAKEという文化の担い手としてどのようにこの学びを生かし紡いでいくのか。

これからも考え続け、学び続けていきたいと思います。

お世話になりました講師の先生方、本当にありがとうございました。

2022 Miss SAKE 東京 川上千晶