皆さま、こんにちは。

2023 Miss SAKE 千葉 齋藤ひかりです。

5月6日(土)に第13回ナデシコプログラムを受講してまいりましたので、ご報告いたします。

<第13回 ナデシコプログラム>

キャビア入門

キャビアソムリエ協会 会長 出口彰様

ワイン入門

俳優 辰巳琢郎様

酒と菌と人類と気候

東京大学 大学院農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 教授/総長特任補佐 五十嵐 圭日子様

チョウザメとキャビア

キャビアソムリエ協会 会長 出口彰様

今回も東京都福生市にある、石川酒造様と酒坊様にお世話になりました。

素晴らしい3名の講師の方にお越しいただき、皆様の「日本産」に対する誇りや熱意と、それを発信し続けるパワーを感じることができました。

また、今回は日本文化をYouTubeにて英仏で発信されているEssence of Japan様がMiss SAKEのナデシコプログラムの様子を取材してくださり、改めてMiss SAKEが日本文化の発信に一役を買える存在であることを実感いたしました。

まだまだ未熟者ではございますが、既にその一員であるという自覚を持ち、引き続き活動に注力してまいります。

キャビア入門

〈嗜好品としての「キャビア」と消費方法が問われる「チョウザメ」〉

キャビアソムリエ協会の会長を務めていらっしゃる出口彰様より、キャビアソムリエの資格取得のための講座を行っていただきました。

出口様は専門学校を卒業後、ホテルにてフレンチやイタリアンを学び、その後ワインバーへ転職し、ワインソムリエの資格も取得されていらっしゃいます。現在は大阪にてシャンパンとキャビアのお店を構え、キャビアソムリエの会長として日々キャビアやチョウザメの魅力を発信されています。

世界三大珍味のひとつであるキャビアは、世界中で嗜好品として愛され、食されています。日本でもキャビアは食べられていますが、キャビアが何の魚の卵であるかを知っている人は果たしてどれくらいいるのでしょうか。私自身も今回の出口様の講義を通して、初めて知るキャビアの知識や生産者の方が直面している問題と向き合うことができました。貴重な機会を設けていただき大変感謝しております。

本物のキャビアとは

キャビアとは、チョウザメの卵を塩漬けしたものを指します。

ヨーロッパの国々ではでは魚卵全般をキャビアと呼ぶことも多々あるようです。

しかし、国連食糧農業機関で定めている定義ではチョウザメの魚卵製品のみを「キャビア」と呼ぶことができると決まっています。

その他の魚卵で作られた「キャビア」の類似品は「キャビア代替品」として分類することができ、それらの製品を「キャビア」として販売することは景品表示法上で問題になります。

実際にはお店のメニューで代替品が「キャビア」として提供されていることもあります。

これまで私が頂いてきたキャビアの中にも、本物ではないものがあったかもしれないと思うと衝撃的でした。

出口様はこの事実に対し、少しでも多くの方がキャビアについての正しい知識を付けて、キャビアに対するリテラシーを高めることが業界にとって重要であると強調されていました。

以前まではカスピ海で漁獲した野生のチョウザメから採れる天然キャビアが主流でしたが、乱獲や密輸が加速したことにより絶滅危惧に晒されてしまったことから、ワシントン条約の締結にてルールが定められました。

それに伴い、チョウザメは養殖が主流となり、世界各国でチョウザメが繁殖さるようになりました。その数は年々増えております。また、締約国(2019年時点で183カ国)では「国際統一ラベリング制度」による、容器に貼る再利用ができないラベルの導入と輸入の規制が行われています。

意外にも知られていない、キャビアとチョウザメの凄さ

チョウザメは名前にサメという文字が含まれていますが、古代魚の一種です。

恐竜が出現する前から生き続けているとされており、多くの紀元前の遺跡からレリーフとして描かれているのが見つかっています。一部の鱗が蝶々の形に似ていることや尾ビレの形がサメに似ていることから、チョウザメと呼ばれるようになったそうです。

嗜好品であるキャビアですが、実は美味しいだけでなく栄養面でもとても優れている食材です。

ビタミンやミネラル、オメガ3必須脂肪酸を多く含んでおり、それが美容や健康へ与える効果は野菜や果物と同じと言われています。

芸能人やセレブの方でも、毎日20g~30gを美容と健康のために摂取している方がいらっしゃるそうです。

また、キャビアは肌との親和性が高いということから、直接肌に乗せても美容効果を発揮できる希少な食材です。

せっかくの世界三大珍味、食べずに肌に乗せるなんてもったいない…という方には、市販されているキャビアエキスが使われているフェイスパックもありますので、ぜひ試してみてください。

卵であるキャビアのみでなく、チョウザメに関しましても、良質な高タンパク質が豊富で、魚が持つDHAやEPA(オメガ3脂肪酸)や鶏や鯨が持つカルノシン、バレニンなどの抗疲労成分を兼ね備えていることから、栄養価の高い食材としてアスリートからも注目されています。

しかしながら、市場にあまり流通していない食材であることから、価格帯はマグロの中トロと同じだそうです。

似た白身魚をより安価に購入できることを考慮すると、一般家庭の食卓にチョウザメが並ぶようになるまでには解決しなければ課題がまだまだありそうです。

売れないチョウザメが廃棄されている現状を打破するためには、チョウザメの栄養価や美味しさを知っていただき、普及していく必要があると出口様はおっしゃっていました。

正しい知識を身につけることで「本物」を守る

冒頭でも出口様より教えていただきました通り、キャビアには「キャビア」と表記して良い製品と、チョウザメ以外の魚の卵などを使った「キャビア代替品」と表記する必要がある製品があります。

「本物」のキャビアは非常に繊細で、例えばテイスティングなどで使用する一般的な金属製のスプーンは、キャビアに金属イオンが移ってしまうため、風味を損ねてしまうこともあるため注意を払う必要があります。

出口様のお店では、風味を損なわないようにキャビア専用のスプーンとして、貝殻でできているシェルスプーンにて提供されています。

また、なぜキャビアの価格が高いのか、疑問に思う方も多くいらっしゃると思います。

私もその理由を今回初めて知りました。

キャビアは魚卵のため、メスのチョウザメのみから採取できます。また、チョウザメは様々な種類が存在しますが、成熟するまでに平均して約8年かかります。

卵の採取は基本的に一尾から一度しかできない故に、キャビアの価格は必然的に高く設定されています。

「キャビア」とは何か理解し、その価値と美味しく味わうための知識を持つことで、「本物」のキャビアを守ることができるのではないかと今回の講義通して感じました。

出口様、この度は私たちの講義のために大阪からお越し頂きありがとうございました。

食の素晴らしさを広めるためには、生産者や提供する方のみでなく、消費者側も「本物」について理解することが必要であると感じました。

キャビアソムリエの資格取得のための講義を受講した一人として、周りの人を始めチョウザメや本物の「キャビア」の魅力を伝えていきたいと思います。

ワイン入門

日本ワインを普及するためできること

日本のワインを愛する会の会長を務める、俳優の辰巳琢郎様に日本ワインの歴史やその魅力についてご講義頂きました。

数々の番組にてワインの魅力を発信されてきた辰巳様から直々にお話しを伺う機会を頂けたことに大変感謝しております。

ワイン業界における日本の立ち位置

葡萄から作られるワインは、世界で古くから愛されてきた果実酒の一つです。日本でもワインは人気が高く、私たちの日常に溶け込んでいる印象ですが、世界的にみると日本はまだまだワインの歴史が浅いワイン後進国であるそうです。

なかでも日本で葡萄から生産して作られる「日本ワイン」は国内でもまだ浸透していないため、その魅力をもっと多くの方に知っていただけるよう辰巳様は活動されています。

国産ワインと日本ワインの違い

皆さまは「国産ワイン」と「日本ワイン」の違いをご存知でしょうか。

日本ワインは日本国内で生産されている葡萄で製造されているワインであるのに対し、国産ワインは葡萄は海外産でも、製造を国内で行なっていれば名乗ることができる名称となっております。

現在国内の市場で流通している約3割を占める国内のワインですが、日本ワインはその内の約5%に当たり、まだ市場としては小さいのが現状だそうです。

日本ワインの生産の弱点となっているのは、生産者がまだ少ない点にあります。

現在約450軒のワイナリーが全国に存在しますが、各ワイナリーで生産できる量に限りがあり、必然的に販売数にも限りがあります。

少しでも多くの方が日本ワインを楽しみ消費することで、製造している方を応援し、市場が大きくなることに貢献できると辰巳様はおっしゃっておりました。

飲むことは、作ること同等であるという言葉に感銘を受け、今後は日本酒はもちろんのこと、日本ワインも嗜み、市場拡大に貢献できればと思いました。

日本のワインを愛する会の発足

日本ワインがまだ市場全体の1%ほどだった頃、日本のワインをもっと盛り上げるべく、日本のワインを愛する会が発足されることになりました。

当時立ち上げに関わっていた方にお誘いされ、辰巳様は副会長として、日本ワインの飲み手を増やし、育てるために活動を開始しました。

こちらの会の名前が日本ワインではなく、日本のワインとなっているのは、日本ワインのみでなく、日本の酒文化や伝統文化といった日本の文化を広めるきっかけにもなれたらという思いが込められているためです。

ご自身が興味を持っていることを取っ掛かりに、他の業界にも目を向けることができる視野の広さは、日本酒を通して日本文化の魅力を国内外に発信するアンバサダーとして活動する私たちMiss SAKEにも欠かすことのできないものだったため大変共感しました。

日本ワインの試飲で特徴を学ぶ

今回白・赤・ロゼの3種類の日本ワインを試飲させていただきました。

白ワイン:「2020 ルバイヤート甲州シュール・リー」

(丸藤葡萄酒工業様)

山梨県固有の白葡萄である甲州は食用・ワイン作り用のどちらにも適している日本の兼用品種です。こちらは落ち着いた味わいの辛口ワインで、和食全般と魚介料理に合わせるのがおすすめな一本です。

赤ワイン:「深雪花」

(岩の原ワイン様)

ドイツとアメリカの品種を掛け合わせて日本で開発された品種、マスカットベーリーAで作られた赤ワインです。葡萄の苗木を直接日本に輸入した葡萄で、現在でもその初めて輸入された苗木を見ることができるそうです。ミディアムボディでフルーティーなこちらの赤ワインは、お肉料理との相性が良さそうです。

ロゼ・スパークリングワイン:「今様」

(岩手くずまきワイン)

こちらのロゼは辰巳様がご自身でプロデュースされたスパークリングワインです。山ぶどうと甲州の二つの品種を調和させた、フレッシュで繊細なお味でした。「今様」というお名前には、平安時代に流行した今様歌のように、日本のこころや日本らしさを発信したいという思いが込められています。

今回日本ワインとはどのようなものを指すのかを理解した上で、日本ワインをいただき、これまで飲んできた海外のワインとは異なる味わいを感じました。

日本の風土で育った葡萄は、同じくこの地で発展してきた和食に合うように感じます。辰巳様のお話しの中で印象的だったのは、日本ワインを飲むことが普通になるのが理想であるということでした。

日本酒も同じ状況ですが、日常的に楽しむことができるお酒として国内外に普及されたら嬉しいです。

辰巳様、今回はお忙しいところナデシコプログラムのためにお越しいただきありがとうございました。日本ワインの現状を伺い、似た境遇である日本酒と共に盛り上げていければと勝手ながら意気込んでおります。日本の酒と書く日本酒を筆頭に、他の日本のお酒に関しても国内外へ発信をしていきたいと思います。

酒と菌と人類と気候

東京大学 大学院農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 教授および総長特任補佐である五十嵐圭日子(きよひこ)様より、私達が早急に向き合う必要がある気候変動の現状と人類が直面している地球規模の問題に対するソリューションであるバイオエコノミーについて、ご講義いただきました。

五十嵐様は菌の一種であるきのこの研究を行っていらっしゃいます。

きのこは木を分解することができる唯一の生き物であり、木造建築が多い日本の家の腐食の原因の一つでもあります。きのこの生態を研究することで、社会への貢献を目指していらっしゃるそうです。

人類と気候の話

地球温暖化や異常気象など、近年私達はさまざまな気候の変動に直面しております。この問題について取り上げられるようになったのはいつからか皆さまはご存知でしょうか。

五十嵐様は大学を卒業された1994年3月に執筆した卒業論文にて、すでにCO2の増加による地球温暖化について懸念している文言を記載していらっしゃいました。

この時から研究者の間では地球の危機に関して議題に上がっていたものの、世間では大きく取り上げられてこなかったのが現状です。

私たちの生活や日本酒造りにも影響を及ぼすこの気候変動を止めるためには、他人事と思わず一人一人が環境の現状を把握して意識を変える必要があります。

漂流してる「北極点」

2018年2月25日、北極点の気温が例年より28度も高い10℃まで上昇してしまいました。

北極点は氷状の場所に目印としてポールを刺しているため、その影響で徐々に溶けてしまい漂流してしまっているそうです。暖かい空気は北極圏に溜まる傾向があるため、北極に近いヨーロッパの国々は既に大きな影響を受けています。

地球温暖化の原因の一つとしてCO2の増加が上げられますが、過去の数値を比較していくとCO2と気温の上昇は必ずしも相関関係にあるとは言い切れないそうです。

しかし、現在のペースでCO2が増加していった場合、40年後にはCO2が3、4倍に増えてしまい、地球を温めてしまうのは確実です。

五十嵐さんのお話の中で印象的だったのは、過去の話を議論してももう変えることはできない、今できることは何かを議論すべきであるという言葉でした。

おっしゃる通り、これから少しでも温暖化を食い止めるためにやるべきことを一人一人が理解して、行動に移すことが早急に求められていることを痛感いたしました。

気候変動問題に関する国際的な枠組みであるパリ協定では、2100年までの気温上昇を2度まで抑えるシナリオを定めていましたが、現時点での判断では2度ではなく、1度までに留める必要があるという声が上がっています。

この先100年で、この温度上昇に耐えられる葡萄やお米の品種が生まれる可能性は低いだろうという五十嵐様の言葉に、気候変動によって日本の食文化も影響を受けてしまうのかと、はっとさせられました。

BIOECONOMYが地球を救う?

Bioeconomyは、再生可能な生物資源などを利用して持続的で再生ができる社会を目指す、生物社会です。

再生可能なプラスチックとしてバイオマス資源や五十嵐様が研究を行なっている菌をもとに作ったウィーガンレザーなどが現在市場に出てきています。

酒造りとバイオ造りの作り方は同じ工程でできるため、各県に根付いている日本酒文化のノウハウがバイオ素材の普及に一役買うかもしれません。_

しかし、衛生面で再利用をしたいと思えないものがあることから、全ての製品が再利用できるわけではないため、この再生可能な資源には課題もあるようです。

五十嵐様、今回はナデシコプログラムにて講義をしていただきありがとうございました。

消費者が変わらない限り、政府は動かないという言葉がとても印象に残りました。一人一人が意識を変え、少しでも地球に優しい行動を取ることが重要であると実感いたしました。日本の素晴らしい国酒を守るためにも、今後の意識を変えていきたいと思います。

チョウザメとキャビア

酒坊様にて、出口様にフレッシュキャビア作り方を見せていただき、そのキャビアとチョウザメを使ったフルコースを各都道府県代表が持ち寄った日本酒と共に頂きました。

私自身も今週の持ち寄りの当番だったため、キャビアに合いそうな日本酒をお持ちいたしました。

フレッシュキャビア作り

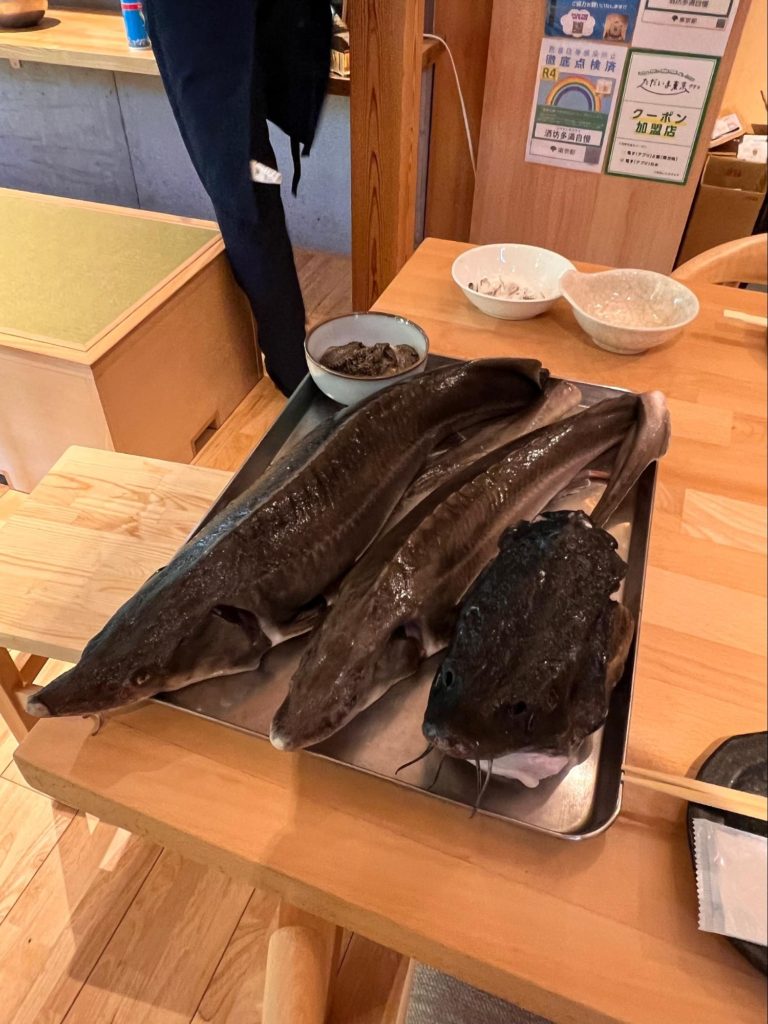

今回はチョウザメの中でも小さいコチョウザメを2尾ご用意いただきました。実際にお腹を開いてみるまで、それぞれの個体に魚卵がどれほど入っているかは分かりません。

チョウザメは身体にぬめりがあるため、ハサミで開腹して卵巣を取り出します。

取り出した卵巣は、ザルの上で優しく濾して魚卵だけにしていきます。採ったキャビアは日本酒に漬けて、重量の3%のお塩を加えます。

この日は2種類の日本酒に漬けて、味わいの違いを楽しみました。講義で教えていただいた通り、金属製ではないスプーンを使用し、手の甲にキャビアを載せていただきます。口に含んだあとは、手の甲同士を擦り合わせてその香りを楽しみます。

また、チョウザメはお刺身やしゃぶしゃぶ、フライなど様々な形で頂きました。講義内で教わったように、味わいは他の白身魚に似ており、食感は若干噛みごたえがありました。

チョウザメ自体が癖のないお味だったため、何のお食事にも合いそうでした。出口様からキャビアと合わせるおすすめの日本酒として、火入れしていないピュアな味わいの生原酒を勧めていただきました。

今回様々な形でチョウザメとキャビアを頂き、改めてそのおいしさに感動いたしました。

その反面、生産が過程が大変でまだ市場に出回っていないことからチョウザメの魚肉の価格が高く、消費者の元に届けることが難しい現状に対して悔しい気持ちになりました。

まずは自分自身のキャビアに関するリテラシーを上げることで、チョウザメがより一般的な食材として流通するようになる手助けができればと感じました。

今回このコースを頂く機会を設けていただいた愛葉様、出口様に大変感謝いたします。日本酒とのマッチングも相性が良かったため、日本酒と共に国産のキャビアとチョウザメの魅力を発信できればと存じます。

以上、第13回ナデシコプログラムの報告でした。

2023 Miss SAKE 千葉 齋藤ひかり