こんにちは。

2023 Miss SAKE 山梨 宍戸美憂です。

第13回のナデシコプログラムでは、以下3講義を受講しました。

- キャビアソムリエ協会 会長出口様による「キャビア入門」

- 俳優の辰巳琢郎様による「ワイン入門」

- 東京大学 大学院農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 教授 総長特任補佐 五十嵐 圭日子様による「酒と菌と人類と気候」

今回も幅の広い学習時間となりました。

=====

「キャビア入門」

キャビアソムリエ協会 会長の出口彰様の「キャビア入門」では、キャビアのいろはからキャビアソムリエの認定試験まで学習しました。

そもそもキャビアって?と私自身、チョウザメの「魚卵」であること以外に何も知りませんでした。

そのキャビアですが、チョウザメの卵巣をほぐしたものの塩漬けで、オードブルなどで提供される高級食材です。

「キャビア(caviar)」 は、「卵を産むもの」のペルシャ語「khaviyar(カハービヤ)」 に基づき、トルコ語「havyar(ハヴヤル)」がイタリアに入って「caviale(キャビアー レ)」となり、さらに英語で「caviar」となったといういきさつがあります。

また、「キャビア」はチョウザメの魚卵のみを指す言葉なのですが、ヨーロッパの多くの国では魚卵の総称としてキャビアと言うこともある。

逆に、ロシアでは魚卵全体を「イクラ」 と呼び、キャビアは「チョールナヤ・イクラー(黒い魚卵)」と呼びます。 漢字表記(蝶鮫以外)では、「鱘魚」またはと「鱣(テン)」と表記します。漢字で書くとさらに難しさが増しますよね。

国連食糧農業機関の定義によりますと、チョウザメから取った魚卵製品だけが「キャビア」と呼ぶことができ、その他の魚卵で作られた類似食品は「キャビア代替品」として分類されています。

「代替キャビア」を「キャビア」として販売する事は景品表示法上問題となり、発覚した場合は消費者庁より景品表示法の規定に基づく措置命令が下されるということです。

正直、今まで口にしてきたキャビアは本物だったのか偽物だったのかわかりませんが、夕食にいただいたキャビアのフルコースをいただいた際においしくて大変驚きました。

正直、今まで口にしてきたキャビアは本物だったのか偽物だったのかわかりませんが、夕食にいただいたキャビアのフルコースをいただいた際においしくて大変驚きました。

本レポートの最後に夕食にチョウザメからキャビアができるまでも綴ります。

そんなチョウザメ目の種は全て「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」 通称:ワシントン条約(CITES:Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora の略)の規制対象となり天然キャビ アの国際取引が規制されているのです。

今現在、自然のかけがえのない一部をなす野生動植物種の多くが、開発や管理放棄 による生息地の破壊や劣化、捕獲・採集や外来種の侵入、さらには気候変動等の 様々な要因により、絶滅の危機に瀕しています。

さまざまな要因がある中で、ワシントン条約は、輸出国と輸入国とが協力して国際取引の規制を実施することで、国際取引のための過度の利用による野生動植物種の絶滅を防止し、それらの種の保全を図ることを目的としています。

チョウザメ以外にも多く指定されています。

ただ、チョウザメは2億年以上前から地球上に存在し、恐竜が出現する前から生き続けている古代魚です。

胸ビレを水平に広げたまま泳ぐ姿や上下非対称な尾ビレのかたち等が海のサメに似ている事、硬鱗と呼ばれる鱗がチョウの形に似ているところからチョウザメ(蝶鮫)という名前が付きました。

チョウザメは硬骨魚類、サメは軟骨魚類と魚類の系統も異なります。 チョウザメの魚肉は臭みのない上品な味わいとされています。

そして、チョウザメの口には歯が無く、口の横に有る左右2対のヒゲのようなもので餌を探して鯉のような丸い口を伸ばして食べます。

外見では雌雄の判別は難しく、生後約3年で一匹一匹のお腹を切開して精巣・卵巣を見分けて判断します。手間もかかりますよね。

その他に、サメの身質はアンモニア臭いと言われるが、理由としてはサメは体液の浸透圧調整に尿素を用いており、その身体組織に尿素が蓄積されている為です。

この尿素は死後アンモニアに分解されるため鮮度が落ちるとアンモニア臭が生じるというわけです。

海外では現在、中国がシェア率を伸ばしています。では、国産ではどうなのでしょうか。

実は、日本へは1983 年にロシア(旧ソ連)から友好の証として、チョウザメが寄贈されました。

このチョウザメを宮崎県が初めて養殖に成功したことから国産キャビアの歴史が始まったとされています。 今では日本の各地でチョウザメが養殖されておりその卵からキャビアが生産されています。

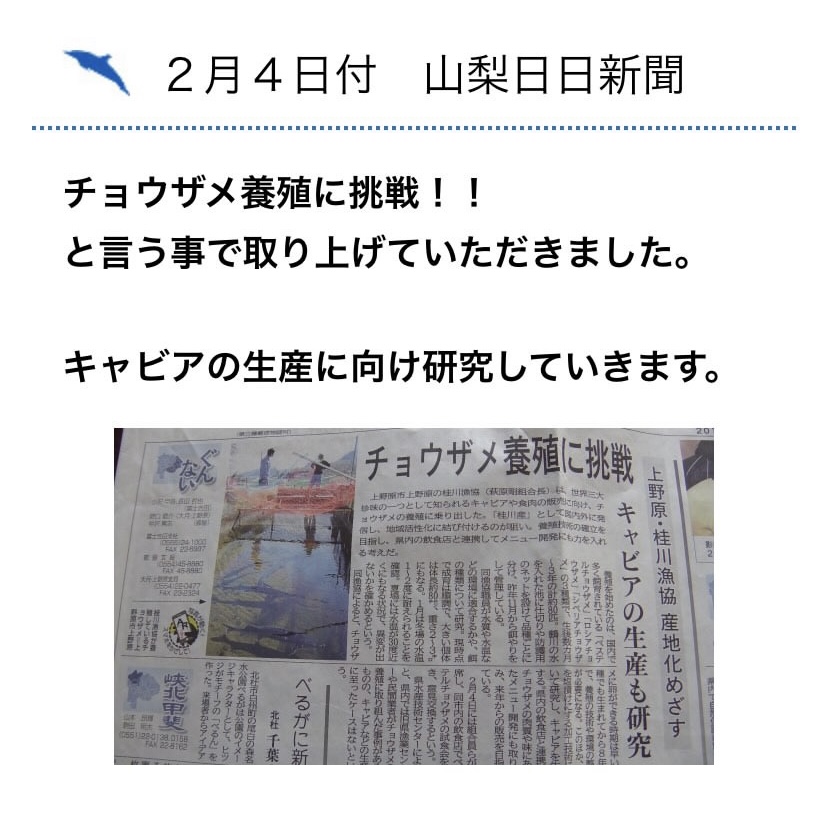

ちなみに、山梨県も今回の講座内では出てきませんでしたが、注目されていて、東京に近い「上野原市」で養殖を始めようとしているということです。

これから山梨でもチョウザメが見られるようになるかもしれないと思うとワクワクします。

一方で、チョウザメの生育期間はとても長いとされています。

チョウザメは外見から雄雌の判断がつけにくい為、稚魚を約 3 年育てた後、腹部を数cm切開して生殖器の有無で判断をし、そこから更に雌が成熟しキャビアを持つ様になるまで更に約 5〜7 年飼育する必要があるということなのです。

つまり、約10年ほどかかるということです。

成長も時間がかかりますが、出口さん曰く、必ず雌のお腹に卵があるかわからないし、一生に一度しか卵を取ることができないし、お腹の中で卵が溶けてしまうこともあったり、雄が届いたりすることもあるから、本当にキャビアは価値が高いものだとおっしゃっておりました。

キャビアの製造工程

- チョウザメの体表面を洗い丁寧に殺菌。

- 洗浄されたチョウザメのお腹を開き、卵を取り出す。

- 卵膜で覆われた状態から丁寧にほぐす。

(卵の温度が上がらないよう氷水で冷やしながら作業する。) - 徹底的に血の塊や卵膜を取り除く。

(この間も卵の温度が上がらないよう冷やしながら作業する) - 塩水で洗浄し水気を切る。

*この工程を塩水ではなくお酒で行う事もできる。 - 塩で味付けし、熟成させる。 (熟成させない出来立てのキャビアを「フレッシュ・キャッチ」 と呼ぶ)

- 缶や瓶に詰める。

以上が工程です。

簡単なようで繊細さが求められます。

また、途中であった、「フレッシュ・キャッチ(Flesh Catch)」とは、 塩漬をした後に軽い熟成を経て出荷させたキャビアのことを指します。

熟成されたキャビアとは異なり、軽さと素材そのものを味わえる事から世界中で人気のキャビアの楽しみ方の一つです。

他にもキャビアを食べると体に良いことやチョウザメの種類、キャビアを味わうときには貝殻で作ったスプーンを使うこと(ひとすくい3g)なども学びました。

講座の最後には試験を受けて、後日結果がわかるということです。

キャビアって高級食品で手が届かないもので、知ることなど今後ないだろうと勝手に思っておりましたが、知れば知るほど、出口様のキャビア愛も感じることができ、その熱が移ってもっと勉強したくなりました。

=

「ワイン入門」

続いては、俳優の辰巳琢郎様による「ワイン入門」を受講しました。

辰巳様は日本ワインを愛する会の副会長で、現在は会長、そして日本のワインを愛する会を新しく作り活動されています。

アジェンダは以下の通り。

- 日本酒とワイン

- 日本ワインとは?

- 日本ワインの歴史

- 主な産地と葡萄品種

- 世界の中の日本ワイン

- なぜ今、日本ワインなのか?

私は山梨県代表としてたくさんの質問をさせて頂きました。

山梨県は「美酒美県」を謳っていますがなかなかシーソーゲームが並行にならずにいます。

そのご相談もさせていただきました。

はじめは、ワインと日本酒の違いからのお話でした。

そもそもの原料が違うことや、ワインは葡萄の果汁から作られるため一滴も「水」が必要ないこと。

反対に日本酒は「水」を大量に使用するため、水の質が求められてくることをお話しいただきました。

また、「酸」の量がちがうというところもポイントです。

そもそも、「日本ワイン」というのは、原料が全て国産だということ。

そのため以前は国産ワインと呼ばれていました。現在、国産ワインは減ってきていて、現在は2割くらいになってきています。

その分輸入ワインが増えてきているものの、日本ワインは増加傾向にあります。

ワイナリーの数もここ数年、ぐっと増えています。

2003年は150-160くらいだったものの、2023年では450以上となっています。

ワイナリーはスタートアップとしても始めやすいところがあるとされていて現在注目されています。

やはり、地元で作ったもので食品も作れば必然的に合うようになると。わざわざ色んなことをせずに本来の自然のものの良さを生かすことが大切であるということです。

テイスティングもありました。山梨のまるふじさんの白ワイン、甲州。あっさりしていて食用としてぴったりです。

赤ワインはシュールリー製法で、みゆきばなというマスカットベーリーAを使用した香り高いワイン。マスカットベーリーAの話を聞いた際に川上善兵衛さんの話にとても感動しました。

スパークリングワインは辰巳様がプロデュースしている「今様」。

山葡萄をしようしていているのですが、酸味が強すぎず甘みがあり、炭酸度も強すぎないので乾杯酒としても食中酒としても楽しめそうなお味でした。

最後に辰巳様は、ワインは何かと合わせてみると、何か変化を感じるので、単体で勝負せず、組み合わせを楽しんでほしい。

また、難しく考えすぎずにシンプルに。いつかは安くて美味しいワインを家庭で楽しめる世界になってほしいと話されておりました。

山梨にいると普通にワインが出てくることがありますが、同じくらい家庭で日本酒を楽しんでいただけるように努めてまいります。

=====

「酒と菌と人類と気候」

東京大学 大学院農学生命科学研究科 生物材料科学専攻 教授 総長特任補佐 五十嵐 圭日子様による「酒と菌と人類と気候」

2022年のMiss SAKE Japanである磯部さんの繋がりで、五十嵐先生が登壇されました。

タイトルで「ん?」と思ったのですが、やはり「酒と泪と男と女」を文字ったものだということです。思わずクスッとなりました。

また、先生のお名前についても触れていただきまして、代々続いていそうな名前ですがたまたまだったということでした。

さて、内容は環境の話が多くありました。キノコについてお話があったのですが、キノコって気を分解させられる唯一の存在なのですが、その分腐らせてしまう場合もあります。

私は防災士の資格を持っているのですが、五十嵐先生に「防災の観点から考えるとどうですか?」と問いましたら、やはり災害につながる可能性もあるということでした。

最近増えている地震ですが未だに発生原因がわからないとされています。もしかしたら、この辺りも関係しているのかもしれません。

人類と環境の話もありました。先生の胸元についている緑のバッヂも関係しています。人類は1970年頃から「環境」のことをかんがえています。

ちなみに、北極点の気温は2018年2月25日に通常よりも28°高い10°まで上昇しました。これはどういうことかというと、氷が無くなり「北極点がらなくなっている」ことを指します。

ただ、気温が上がったから二酸化炭素が増えたのか、逆なのかは永遠の謎だそうです。40年後とかに今までにないほどの二酸化炭素濃度を軽減することになるとお話がありました。恐ろしいです。

故に、二酸化炭素が地球そのものを温めてしまっていることは確かです。

このまま何もアクションを起こさなければ、あたたかい空気がたまり、生きられないくらいの灼熱地獄になり、海面上昇は絶対あるでしょう。

もし、2度を維持するようなアクションを実施した場合は、パリ協定で結ばれています。

京都の桜も過去1200年で最も早い満開を迎えています。気候変動により、農作物の被害額がものすごいとされています。

バイオエコノミータウンになる決意を固めて、石油化学をやめる選択をとることもたいせつかもしれません。

海外ではかなり進んでいるということです。

再利用できないものは、プラスチックを使わないようにするなどの工夫も必要ですし、使うならバイオマスマークがついているものなどにすると良さそうです。

自分の行動から変えていこうと思います。

2023 Miss SAKE 山梨 宍戸美憂