皆様こんにちは。

2023 Miss SAKE 島根 土倉麻杏(とくらまこ)です。

第15回ナデシコプログラムのご報告をいたします。

【第15回ナデシコプログラム内容】

- 銀座から日本酒の情報発信を!白鶴酒造様の取り組みについて/白鶴酒造株式会社 倉田様、西澤様、天空農園チームリーダー山田様

- 生産者から消費者へ/FOOD GROOVE JAPAN代表 鈴木基次様

- 和牛について・土佐あかうしについて/高知県農業振興部畜産振興課 課長補佐 公文喜一様

白鶴酒造様の取り組み

銀座にある東京支社、白鶴酒造株式会社へ訪問し、倉田様、山田様、西澤様よりお話いただき、白鶴酒造様の商品とともに取り組みについて勉強させていただきました。

「白鶴、まる!」というCMのフレーズで馴染みがある白鶴酒造様では、清酒・リキュール・化粧品が売られています。

・白鶴酒造様の歴史

白鶴酒造様は、1743年より日本一の酒どころ「灘五郷」の一つ「御影郷」で酒造りを行っています。

冬になると六甲おろしが吹き良質なお水とお米が育つ環境、優れた人材である丹波杜氏の存在、江戸へお酒を運ぶ樽廻船の港に近かったことなど、さまざまな要素により白鶴酒造様は発展して来られました。

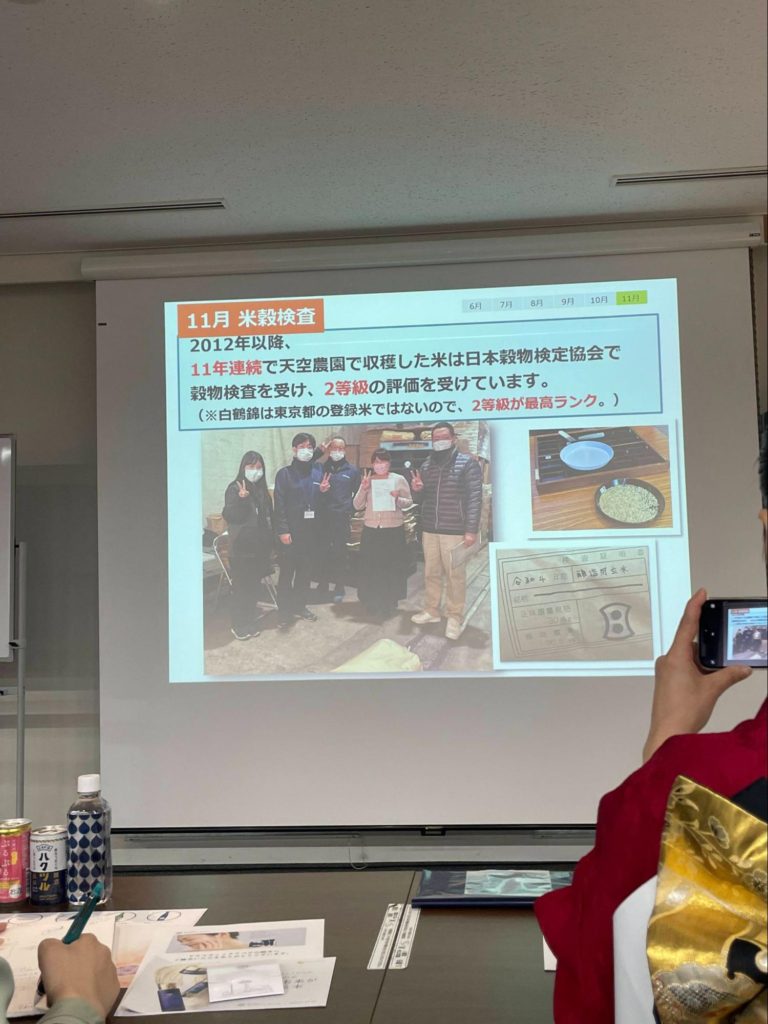

・天空農園について

白鶴酒造株式会社の白鶴ビルディングの屋上には「天空農園」という田んぼがあり、なんとビルの屋上で独自開発米、白鶴錦が栽培されています。

天空農園で収穫した白鶴錦100%で仕込んだ日本酒は、神戸市東灘区の酒蔵で製造され、天空農園の酒として大吟醸を銀座の百貨店に毎年数本限定で卸しているようです。

天空農園では、1700株およそ45kgのお米が収穫され、500mlの瓶が40本ほどしか製造できないため完売も早く、珍しさと貴重さが分かりました。天空農園で育ったお米のお酒、一度飲んでみたいものです。

天空農園の始まりは2007年。

天空農園の田植えから収穫までのご紹介をいただき、山田様が一日一日欠かすことなく観察し大切に育てられていることが分かりました。山田様のその想いが、2021年以降等級検査で2等という白鶴錦では最高ランクの評価に繋がっているのだと感じました。

2009年には近隣の小学生へ田植え体験、稲刈り体験を実施し、農業以外にも地域貢献や体験といった場を提供されているそうです。

お米は自然豊かな土地でしか育たないのではないかという先入観がありますが、試行錯誤された白鶴酒造様の天空農園の存在により、銀座という場所でお米の栽培を身近に感じることができ、銀座から日本酒の情報発信するという取り組みについて分かりました。

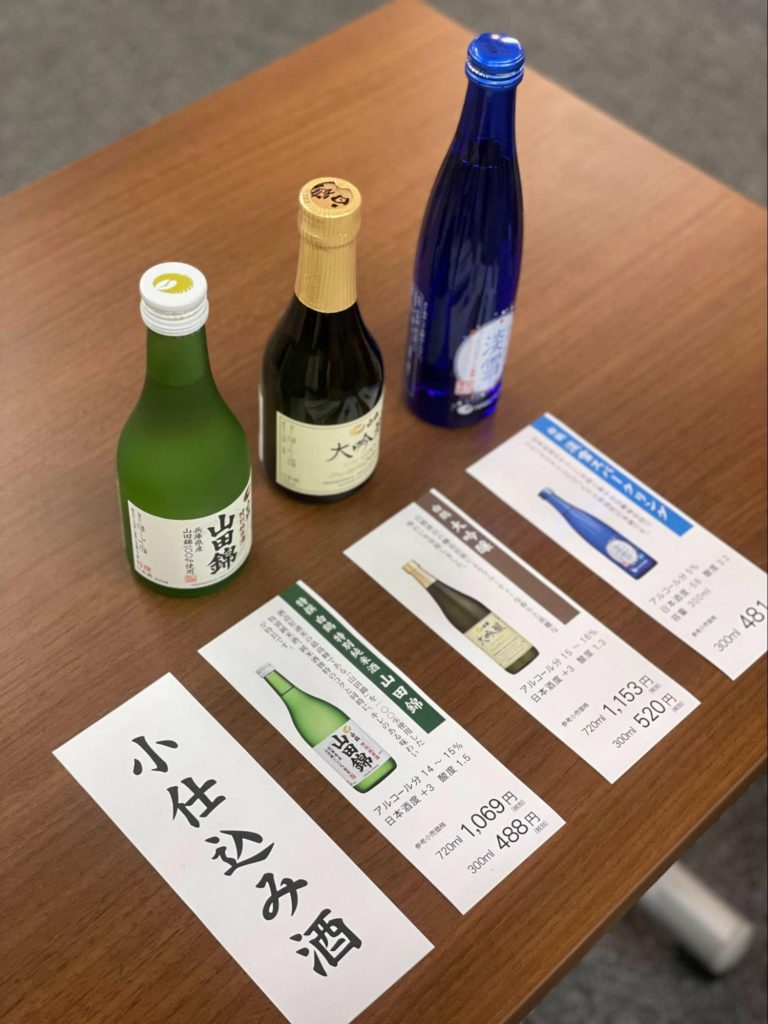

・試飲

白鶴酒造様の取り組みのお話の後に、白鶴酒造様のお酒を4種類試飲させていただきました。

天空農園以外にも銀座の東京支社では小仕込み醸造をしており、そのしぼりたてのお酒をMiss SAKEナデシコプログラムのためにご用意いただき試飲させていただきました。そのほか大吟醸、山田錦、淡雪スパークリングを美味しくいただきました。

そして、なんと私たちがいた会場は、2021年コロナ禍で開催されたMiss SAKE最終選考が開催された会場。

同行いただいた2021 Miss SAKE 松崎未侑さんが思い出の場所と言われており、そのような場所に私たちが伺うことができ、白鶴酒造様のお話が聞けたことは大変光栄でした。

倉田様、山田様、西澤様、白鶴酒造様の取り組みについてお話いただき、そして試飲までご用意していただきましてありがとうございました。

生産者から消費者へ

FOOD GROOVE JAPAN代表 鈴木基次様より、鈴木様の活動、生産者から消費者と食の課題ついてお話をいただきました。

・鈴木様の活動

鈴木様は、現役シェフでありながらFOOD GROOVE JAPAN代表であるという2つの面を持たれてお仕事されていらっしゃいます。

鈴木様は、新橋という食の中心地で飲食店を複数経営。地域の活性化への貢献が目的で、お客様へ各地の特産品を美味しく料理して届けられておりました。

鈴木様が販路拡大の取り組みをスタートしたところ、料理人として多くのことを勉強される中で、自身が生産者のことも食材のことも何も知らなかったというところと、そこには多くの課題があることに気づかされたことがあったとおっしゃっておられました。

・生産者〜消費者への課題

多くの課題の一つに、食を調理するプロが知らないことが多すぎることや、生産者・飲食関係者・消費者の間で情報が分断されてしまっている現状があることを知り、正しく情報が伝わっていないから、消費者は無農薬と農薬・グルテンフリーとグルテンの両方を理解しておらず、消費者が正しい情報で商品選択をできていない実情があるとのことです。

そのため鈴木様は、生産者、消費者、そしてその橋渡し役である飲食店が関わり合うことで、それぞれが学び、考え、行動していく社会を目指している企業としてFOOD GROOVE JAPANを立ち上げられました。

鈴木様が私たちに一番おっしゃっていたことは、まず現場に行って生産者の方の想いを知ろうということです。

Miss SAKEは日本酒の魅力を伝える一環として、お米を作る生産者の想い・お酒を造る酒蔵さんの想い、飲食関係者・消費者を繋げていく橋渡しの役割も担っていることに気づきました。

生産者から消費者へ分断されている情報を私たちが繋げてリレーにしていくためには生産者の方や現場の想いを知ることが大切だと分かりました。

これは日本酒以外の各地の特産品にも同様のことが言えると感じています。島根県には海産物も日本ワインも特産品がたくさんございます。

日本酒をはじめ、各地の特産品もPRしていき生産者の方・飲食関係者・消費者へ繋げていきたいと感じます。

鈴木様、ご自身の実体験と共に貴重なお話を賜りありがとうございました。

和牛について・土佐あかうしについて

高知県農業振興部畜産振興課 課長補佐 公文喜一様は、高知県庁にて獣医として行政として土佐あかうしと生産者さんに関わってお仕事されてきた、土佐あかうしのスペシャリストの方です。

講義にて和牛のこと、土佐あかうしの歴史からブランド化になる道のりをお話いただきましたのでご紹介いたします。

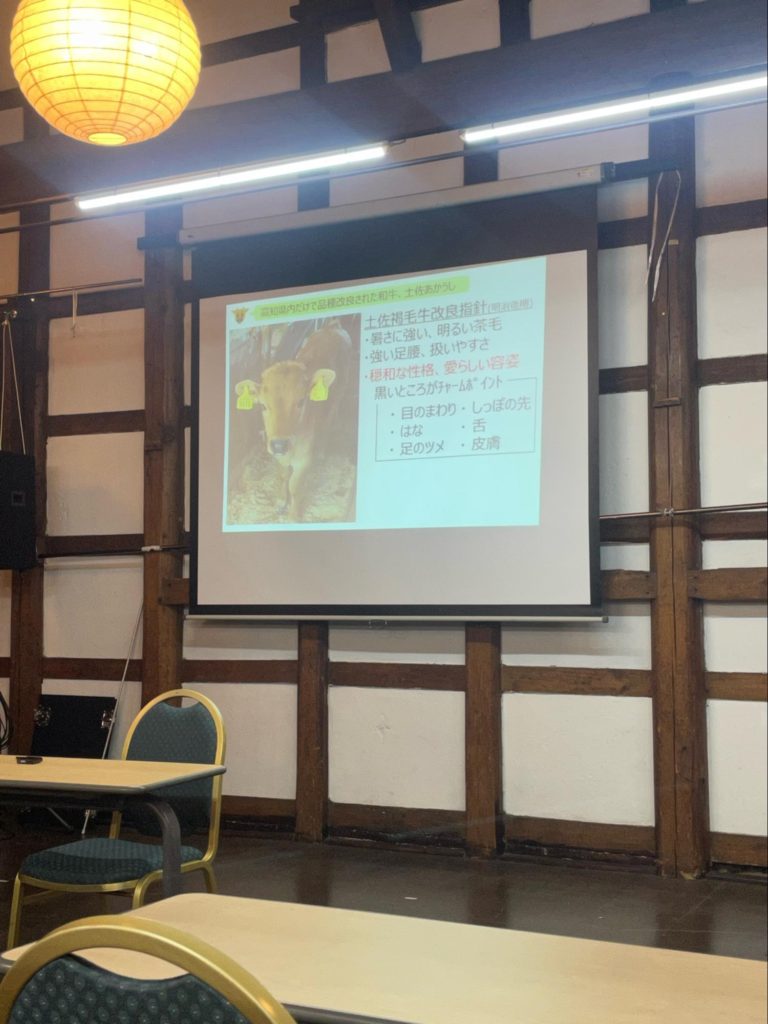

・土佐あかうしについて

土佐あかうしは、高知県内でしか改良されていない、和牛4品種(黒毛和種、褐毛和種、日本短角種、無角和種)のうちの高知系・褐毛和種のことを指します。

黒毛和牛特有のたっぷりとサシが入った和牛というより、適度な脂の乗った赤身のうまさが評価されています。

そんな土佐あかうしの歴史としては、

明治後期〜昭和30年時代、牛は畜産物より労働力でした。中でも土佐あかうしの前身である褐毛の牛は、小回りが利き体力も充分で重宝されてきました。

しかし和牛の価値がそれまでの使役用から肉用へと転換したことから肉用牛として改良が重ねられ、現在の土佐あかうしができたそうです。

また土佐あかうしが愛される理由に、穏和な性格に愛らしい容姿であることも一つだと言われています。

写真を見ましたが黒目が大きくてキュートなお顔をしています。

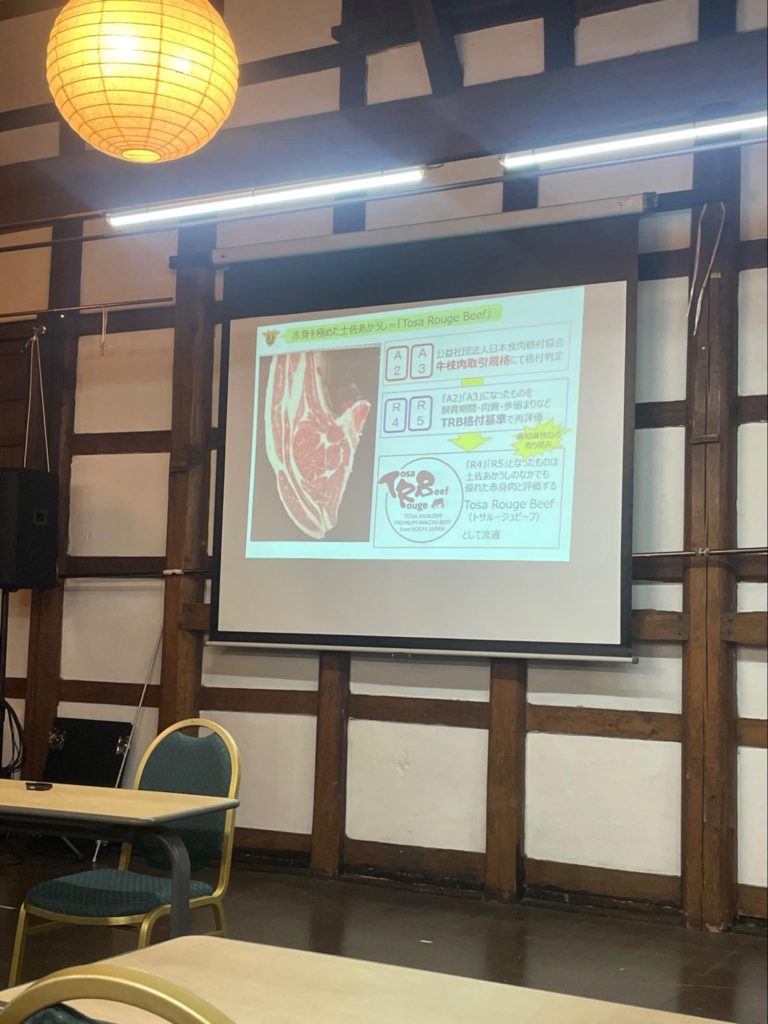

牛肉格付制度の導入により、肉の見た目が価格に反映されるようになり、ピンク色でサシの入った霜降りと呼ばれる黒毛和牛がA4A5などで評価されるようになりました。赤身が特徴の土佐あかうしは生産者所得減少→頭数が減少。

しかしお肉の知識に詳しいシェフからは、西洋で好まれるようなお肉であり旨味に定評があったとのことです。

・土佐あかうしのブランド化へ

昨今ではお肉の美味しさに多様性が生まれ、赤身が徐々に受容され始めています。

そこで高知県は、土佐あかうしに独自の評価制度TRB格付(Tosa Rouge Beef)を導入。

A2A3の土佐あかうしをTRB格付基準で再評価しました。高知県の独自の取り組みとして牛肉産業を驚かせたそうです。

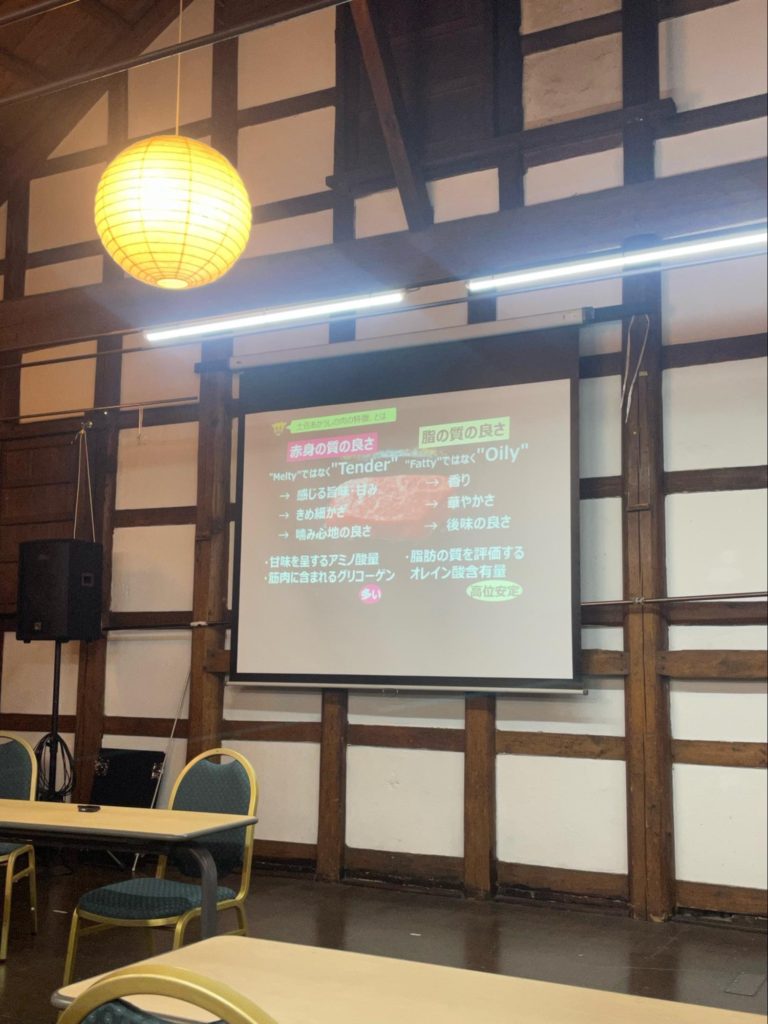

・土佐あかうしのお肉の特徴

そんな中消費者の健康志向の高まりから、生産現場で健康に良くおいしいとされる脂の良質な成分「オレイン酸」、「小サシ」といったワードが注目されています。

土佐あかうしには「オレイン酸」、また旨味の成分である「アミノ酸」が豊富に含まれていることがわかっています。

「”良いお肉・おいしいお肉”とは何か?」

ということは常に求められていると公文様はおっしゃっていました。

土佐あかうしは、そこに近づくことができるお肉の一つであると感じました。

調べてみると農林水産省では、従来のサシ中心の格付に加え、食味や成分による牛肉の評価手法を開発しているそうです。土佐あかうしや今後の牛肉産業にどのような良い影響があるか着目していきます。

公文様の現場に近い方からのお話により、牛肉産業と生産者の方を考えるきっかけとして土佐あかうしのことを学ばせていただきました。

日本酒における作り手のこと、島根県の特産品や農家の方、たくさんの人で成り立っている想いを現場に行き、良い循環が生まれていくための仕組みを知り、消費者の元へ届けたいと感じました。

公文様、貴重なお時間の中、素敵なお話をいただきありがとうございました。

土佐あかうし、陽子牛をいただきました

お夕食は公文様から講義いただいた土佐あかうし、そして第6回ナデシコプログラムでお世話になりました株式会社コープニュース代表取締役 編集者 田中陽子様プロデュースの陽子牛をいただきました。

そして、お肉を捌いて焼いていただくのは、贅沢にも現役シェフ兼FOOD GROOVE JAPAN代表 鈴木様です。

今回は炭火を使用して焼きます。炭火を使用することは土佐あかうしをおいしくいただくポイントの一つだそうです。

待ちに待ったお肉の登場にみんな歓喜です。鈴木様の焼き加減が素晴らしく、一番おいしい状態で出していただきました。

土佐あかうし、陽子牛ともにとても綺麗な色の赤身です。

食べてみると、噛むほどに旨味がじゅわっと出てきて、赤身ですが脂も程よくあるようなお肉で、ファイナリストの方々と”ひと口ひと口”味わっていただきました。

他のお肉が食べられなくなりそうなくらいです。

日本酒と合わせると、日本酒が口の中をさっぱりさせてくれるので余計にまたひと口といただきたくなります。

生産者の方々、鈴木様、公文様、田中様、酒坊のみなさま、携わった全ての方々に感謝申し上げます。

なかなか経験できない機会を頂戴し、ありがとうございました。

2023 Miss SAKE 島根 土倉麻杏