『パーソナル・グローバリゼーション』

「あなたは、完全に右脳型ですねぇ」

布留川様に言われた一言に、過去の記憶が一気に蘇ります。

「そうだったのか!」と、これまでの事がストンと腑に落ちました。

昔から絵を描いたりお芝居をしたり、何かを表現することが大好きでしたが、大勢の人と関わるのは大の苦手でした。交友関係は、狭く深く。

論理的な文章を書くことはてんでダメ。その時々の感情の赴くまま文字を綴るので、当時書いた作文は、今でも何を言いたいのかが全く分からない・・・。

時は流れ、大学を卒業。私がアナウンサー職に就いたことは、意外過ぎて当時みんなに驚かれました。

書くことも喋ることも、得意とは言えなかったからです。

ではなぜアナウンサーになれたか?を改めて考えると、思い返してみれば人よりも行動力と妄想力が高かったからかなと思います。

自分がアナウンサーになった姿を妄想し、あの番組でこんなことを伝えてるだろう、こんなラジオをやってるかもしれない・・・と、毎晩のように妄想し続けていたら、夢叶いアナウンサーになっていました。

これらは全て、右脳型の特徴なんだそうです。

その後今日に至るまで様々な壁にぶつかりながら、自分と、言葉と向き合いました。

その結果、ほんの少しづつですが、人に納得してもらえたり、共感してもらえるトークができるようになってきたんじゃないかなと思います。(手前味噌ですが・・。)

何を言いたいのかというと、根っからの右脳人間だったとしても、後天的に左脳の力を引き出すことができる。右脳も左脳もトレーニングで伸ばせる力だということです。

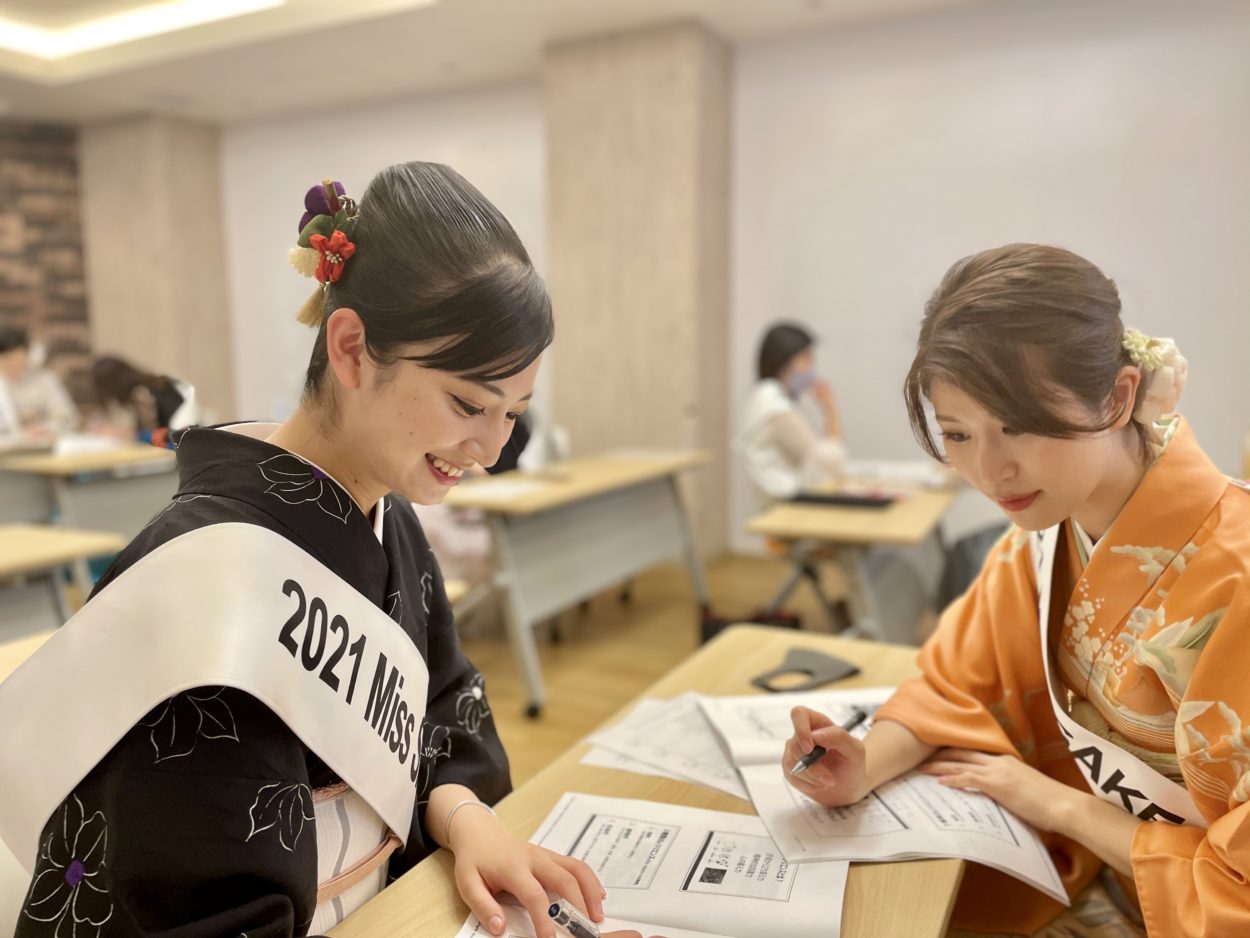

第12回ナデシコプログラム 1講義目は、『パーソナル・グローバリゼーション』と題し。「右脳」を軸とし、自らがグローバルで魅力的な人材になるにはどうしたらいいか?を グローバル・エデュケーションアンドトレーニング・コンサルタンツ株式会社 布留川 勝さまに伺いました。

さて。

”グローバルな人材”と聞いて、どんな人を思い描きますか?

「英語ができる人!」と答えたあなた。

わかります。私もそう思っていました。

ですが、現代におけるグローバルな人材とは、以下のような人だそうです。

①右脳(ひらめき)と左脳(論理)どちらも使えて(ビジョナリーシンキング)

②自分を自分で元気付けられる(セルフエンパワーメント)

③また、他者との”違い”を受け入れ協働し(ダイバーシティー)

④コミュニケーションスキルに長け(コミュニケーション)

⑤意思疎通できるレベルの英語を話せる人(グローバルイングリッシュ)

・・・どうでしょう。あなたはグローバルな人材になれていますか?

なかなかハードルが高いと感じたでしょうが、ポイントは、これらはすべてトレーニングで向上する”スキル”であること!

例えば②の「自分で自分を元気付ける」に関しては、興味深い思考法を学びました。

その名も「セルフトーク」。

人は1日に4万ほどの言葉を自分に投げかけているそうです。

潜在意識が行動を作ります。

肯定的でも否定的でも、自分に投げかける言葉通りに自己は形成されるのです。

”肯定的なセルフトーク”と聞いて、思い出した方がいます。

2016 Miss SAKE JAPAN 田中沙百合さんです。

沙百合さんは、毎日お風呂で自分を肯定しまくり、お水を飲むときですら「私はお花!」と思って飲むとおっしゃってました。

かくいう私も、自分肯定グセがあります。

「俯瞰する自分」も側に置き、傲慢にならないようには気をつけつつ、何をしてもしなくても自分を褒めています。

その結果、365日中、3日くらいしか落ち込まない強靭なメンタルとなりました。(それはそれで極端だとは思いますが。笑)

心がすべての源です。

セルフトークで自分を肯定し、セルフエンパワーメントすることの大切さを再認識しました。

④については、DiSCという人の傾向の”違い”を学び、相手がどんなタイプに属しているかで関わり方を変えることでコミュニケーションが円滑になる事など、ご講義全体を通し、この世界の荒波を強く乗り越えていく術をご教示いただきました。

人生100年時代。

もう昔のままの価値観や働き方ではいられません。

経済の重心は中国へと移り変わり、GAFAテクノロジーが古いものを駆逐し始め、世界の平均寿命は上がり、オンライン化によって世界が相互に結びつきを強めているこの時代。

我々も、世界の変化に柔軟に対応していかなければなりません。

世界から見て下がりつつある日本の評価。

厳しい現実を受け入れ、一人一人が意識を高め、日本を引っ張っていける様な人材を目指すべきではないかと感じました。

『右脳型英語学習法』

2講義目は、福田 聡子様による『右脳型英語学習法』です。

突然ですが、私は英語学習においては拭えないトラウマがあります。

両親は外国語教育に携わっており、実の従姉妹はドイツ人(ハーフ)。

早いうちから英語教室に通い、小学5年生の時には英語のスピーチコンテストで賞を受賞・・・

恵まれた環境に身を置いていた事もあり、幼い頃は英語に対し得意意識があった私。

そんな折、親の仕事の都合で、急遽イギリス エジンバラに移住することになりました。

自信満々で迎えた学校生活で待っていたのは、日本の教育CDで聞き取っていたものとは全く違う、超早い英語(しかもイギリス訛り!)

何を聞かれているのか全く分からず、一言も話せず立ちすくんだ苦い経験・・

だんだんと耳が鍛えられ、聞き取れるようになってからは、言葉を返したいのに出てこない現状や、伝わってくる相手の”呆れ””がっかり感”に、あんなにあった自信はどこへやら。

コミュニケーションをとることへの恐怖感でいっぱいになりました。

お弁当で持っていったおにぎりに巻かれた真っ黒な海苔。

クラスメイトにとっては珍しかったらしく、ランチのたびに注目されることがもう嫌で嫌で、母に「頼むから海苔を外してくれ」とお願いしたことすらありました。

それくらい人と関わることが怖かったのですが、思い返してみれば、イギリスで出会ったみんなはとても親切で、私や日本文化に興味を持ってくれていました。

ボディランゲージでもしながら、少しでもコミュニケーションをとればよかった・・

今更後悔しても仕方がありませんが、「私が話したら笑われるかも」とウジウジしていた当時の私が、とても恥ずかしいのです。

福田さまが語る右脳型英語学習法は、当時の私に教えてあげたかった英語学習法でした。

教えていただいたのは右脳型学習法です。

主な特徴は

①英語が使えるようになった未来を具体的にイメージをする

②機会的に、とにかく大量に繰り返すこと。

英語学習のはじまりに必要不可欠なのは強い意志決意です。

モチベーションを保つため、「英語ができるようになったらどうしたいか」明確なイメージをつくるのが大切なのだそうです。

具体的にイメージした後は、

- 独り言を英語にしてみる

- 英語の話題を20以上持ってる自分を作る

- リスニングして書き取りをする、など

ひたすら繰り返すのが効果的とのことでした。

言語は平等です。

毎日やれば確実に身につけられるスキルというのは、なかなかありません。

少しでもいい、下手くそでもいい、とにかく英語を声に出すことが大切なのです。

次にチャンスがあった時、あの日の後悔を繰り返さないためにも、毎日少しでも英語にふれ合おう。

そう決意を新たにした1日でした。

第12回ナデシコプログラムは

”右脳”をキーワードに「グローバルな人材」「英語学習法」について学びました。

この日伺った中で最もショックだったのは、英語ができないということは、自身の成長を阻害する要因であるという事実です。

世界的に見られているMOOC(TEDなどの質の高い講義)や、人種の壁を超えた様々な角度からの意見や価値観は 英語ができないと理解できない事が多いです。

日本に住み日本語だけを話し聞き、情報源は国内の媒体のみ…というのは、井の中の蛙です。

人は、自分の目の前に見える範囲で物事を捉えてしまいがちです。

自分もまさにその状態でした。

第10回のレポートに「宮城のことを宮城の中だけで発信することへの疑問」について書きましたが、この日の講義を聞き、自分の視野の狭さを反省しました。

”MIss SAKEに選ばれる”ということは”世界に発信できるチャンス”を頂いたことであり、”世界の目を養うチャンス”だとも感しました。

世界的に見ると、まだまだ震災の風評被害の残る 宮城、そして日本の食の安全性。

私は、日本酒を通して伝えていけるものがあると信じ、この活動を始めました。

復興を語るにはグローバルな視点で日本を見ることが欠かせません。

日々の習慣に世界の情報を取り入れ、視野の広いグローバルな人材を目指してまいりたいと思いました。

グローバル・エデュケーションアンドトレーニング・コンサルタンツ株式会社 布留川 勝さま、福田 聡子さま

貴重な”気付き”のきっかけを頂き、ありがとうございました。