〜「手」がつなぐ文化のバトン〜

人類が直立二足歩行をはじめたのは、およそ300万年前と言われています。

直立二足歩行をきっかけに両手を使い始め、およそ200万年前には石器を使い狩りや農耕をしたり。

1万年前には細かく模様を描いた土器が作られるようになり、その後現在に至るまで、我々の「手」によって、多くのものが生み出されてきました。

作るだけではなく、何かを感じたり、表現したり、誰かをあたためたり、手は常に自身と共にあり、多くの役割を担ってきました。

自分の手を改めて観察してみると、どこか骨張っていて男性っぽい。

そんなところががあまり好きではないと以前は思っていましたが、ずっと絵を描いてきたからこその大きなペンだこや、料理を始めたての頃にできた切り傷や火傷の跡に、私の”頑張って来た記録”が刻まれている気がして今は、そんな自分の手が愛しいし美しいなと感じられます。

と、そんなわけで、私はついつい人の手を見て“頑張ってきた記録”を探してしまう習性があるのです。

日本の伝統工芸の世界には、職人の「美しい手」がつきものです。

この日のナデシコプログラムでは、午前中は、小津和紙さまにて【和紙漉き体験】。午後は、江戸切子の店 華硝さまにて【江戸切子体験】が行われ、伝統技術の世界にどっぷり浸かれた貴重な1日となりました。

和紙製造工程

日本三大紙のひとつ、美濃和紙のはじまりは1300年以上前。

岐阜県で製造される和紙であり、その技法が1969年にユネスコの重要無形文化財に指定されました。

日本人であれば絶対に触れたことがある「和紙」だと思いますが、どう作られているかはご存知でしょうか。

まずは、原料のこうぞ(クワ科の植物)を刈り取り、表面の茶色い皮を剥ぎ白い皮を出していきます。

それを、美しく冷たい川の水にさらします。(天然の漂白作業です!)

水に浸かってやわらくなった内皮を煮詰め、アクを取り除き、

今度は流水に晒しながら皮についた塵などを一枚一枚手作業で取り除いていきます。

そうして出来上がった紙の原料を木槌で叩きほぐし、ここでようやく我々が体験させていただいた「紙漉き」の作業に入ります。

トロロアオイの根が入った、少しぬめりけのある液体に紙の原料をいれ、丁寧に漉いていきます。最後に脱水をかけ、日光で乾燥させたらようやく完成!

完成品は一枚づつ職人が目で、指で、しっかりと検品し、我々の手元に渡ってくるのです。

…いかがでしょうか。

想像以上に複雑で細やかな工程だと思いませんか?

教えて頂いた手順をざっと書き出しましたが、文字だけでもボリュームのある作業であることがわかりますね。

何より驚きなのが、この大変な作業のほとんどが、手作業で行われているという事です!

丸一日立ち続け、紙を漉く作業。

真冬に、キンキンに冷えた水に手を入れチリを取り除く作業。

真夏に、外で和紙をかけていく作業・・・

春夏秋冬、季節を選ばず行う和紙づくり。どんなに大変なことでしょう。

1300年もの長い間、人から人へ、手から手へ受け継いで来られた伝統技術。

その緻密な工程があるからこそ「洋紙は100年、和紙は1000年」と言われる様な時が経ってもあせることない、強靭で美しい紙ができあがるのです。

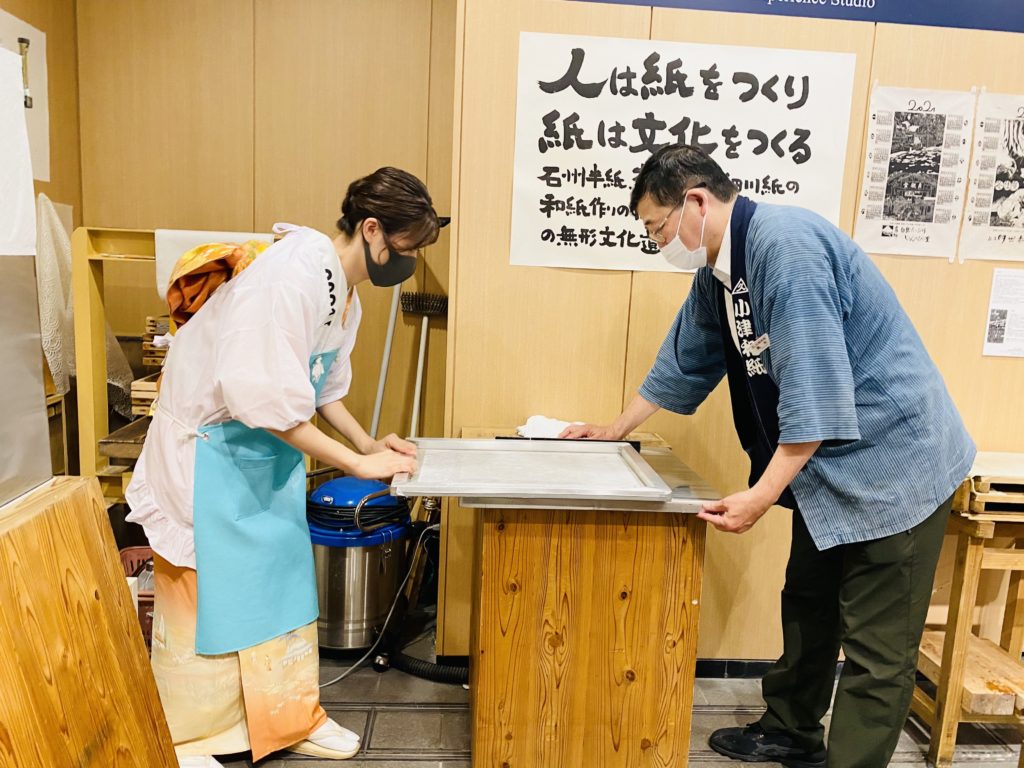

紙漉きを体験

歴史を学んだ後は、いよいよ紙漉きを体験です。

簀桁(すけた)という道具を使い、紙の原料をすくい上げる作業を何度も繰り返して行くのですが、

手の角度一つ、水をすくいあげる勢い一つで紙に筋がはいってしまう、とても難しい作業でした。

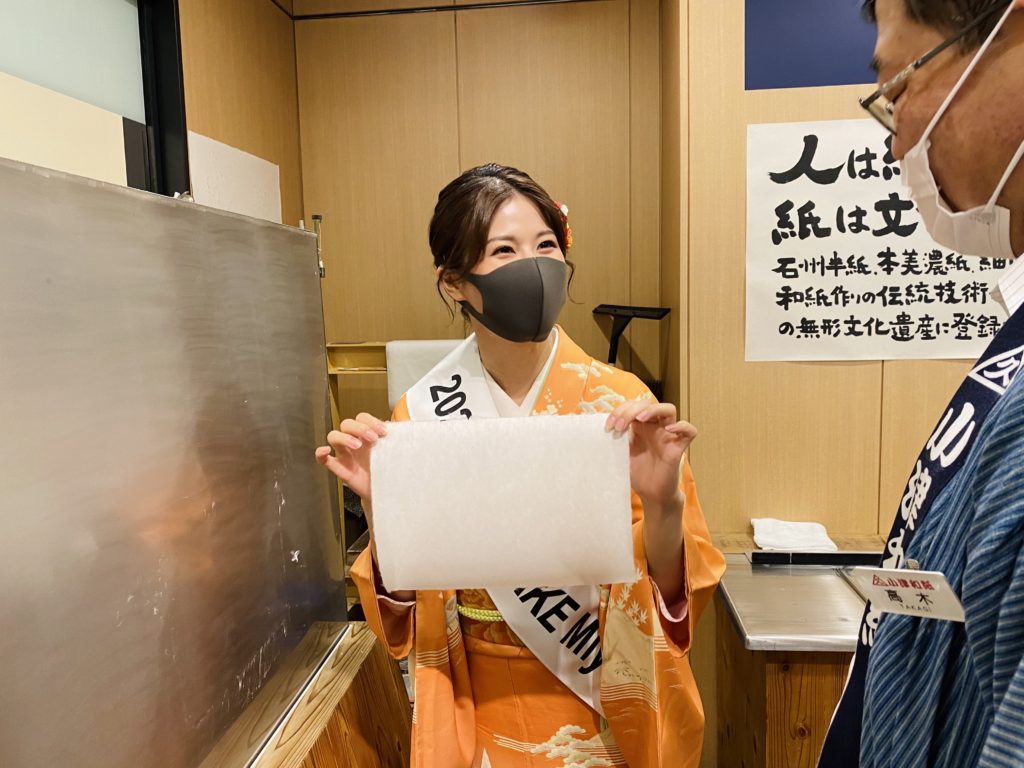

私は高木様に手伝ってもらいながら、3回目でようやく美しく紙を漉くことができました。

その後は紙を簀桁から外し(これもまた繊細さと思い切りの良さが必要な難しい作業でした)、脱水・乾燥させ、世界に一枚だけの和紙ができました。

我々が体験させて頂いたのは、長い紙づくり工程のうちのほんの1工程のみですが、これだけであの美しい和紙を作るのがどれほど大変なのか身を以て感じられました。

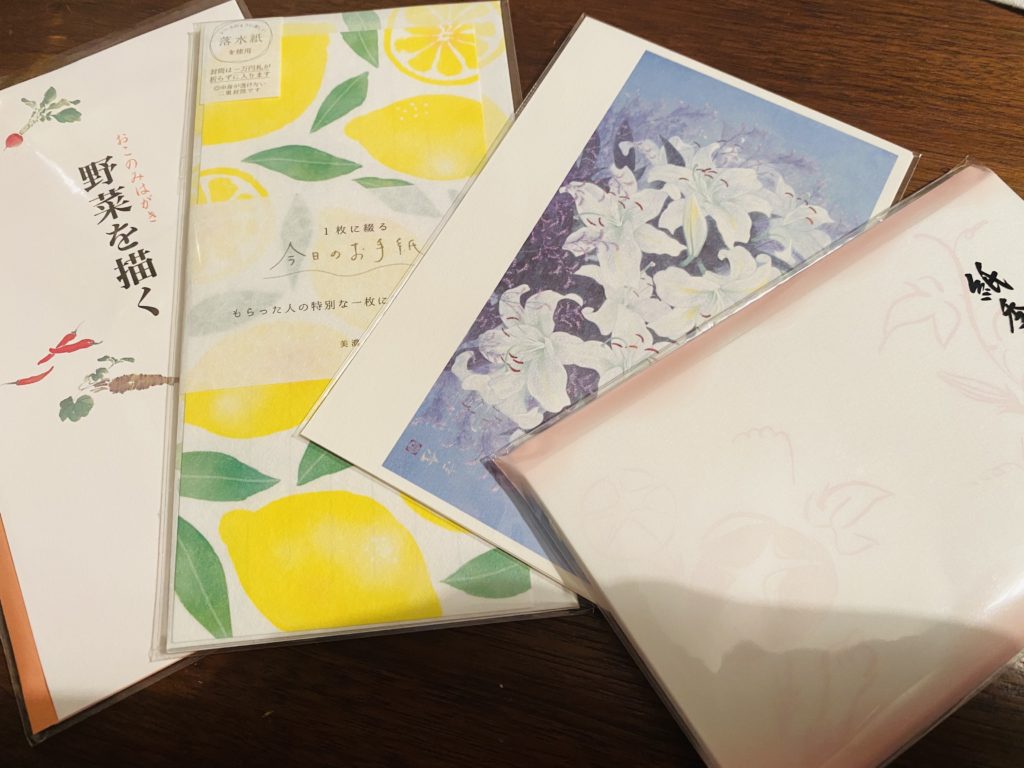

小津和紙さまの1階には売店もあり、そこでは様々な用途の和紙が売っていました。

歴史を学び体験した後だと、より愛おしく見えてしまう和紙たち。

私は「落水紙」と呼ばれる、シャワーで水をあて水滴模様を作った便箋や懐紙など、いくつか購入させていただきました。

江戸切子体験

午後は江戸切子の店 華硝さまにて江戸切子体験です。

お店のドアを開けると、目の前に広がる美しいガラスの世界。

この日はお天気に恵まれたこともあり、太陽光にもあたって、どれもキラキラとまばゆい光を放っておりました。

江戸切子は江戸時代末期に日本橋で創出された伝統工芸で、江戸文化を象徴する模様をガラスのカットで表現しています。

中でも華硝さまはサステナブルなモノづくりをされていて、すべて手作業でカットし、磨き、つくっていらっしゃいます。

まず、江戸切子の店 華硝 取締役 熊倉千砂都さまから模様の一つ一つを、器を手にとり説明してくださいました。

江戸を受け継ぐ切子模様として代表的なのは、魔除けの意味がある「矢来」「籠目」など。

華硝で生まれた切子模様の中には、世界でたった一人の職人しか作り出せない「米つなぎ」という模様もありました。

お米を模した楕円形の模様が細かく刻んであるもので、その精巧さと均一さに心から驚きました。

この技術の凄さは実際に体験してより感じることとなります。

大変有難いことに、華硝さまは我々のためにオリジナルのデザインを作ってくださいました!

初心者にもできる、シンプルだけれど可愛らしいデザインです。

そのラインに沿って、美しい二重構造のガラスをグラインダーで削り、表面の青の奥に眠る透明な模様を掻き出していきます。

面白いことに、体験が始まるとそれまで不安な声を上げていたファイナリストが皆熱中し、体験場にはガラスの削る音だけが響きました。

恐る恐る削り始めた私でしたがガラスが薄くなり背後から光が透けて見えるのが美しく、見とれているうちについ削りすぎてしまいました…。

一瞬の心の乱れが全て出てしまう手作業のものづくりは、精神の競技である日本の武道にも通じるところがあるなとも感じました。

我々ファイナリストが作った江戸切子は、元は同じデザインのはずなのに、それぞれの性格が出て全く違う仕上がりになっており、改めて「手作業」の良さを感じました。

人から人へ、手から手へ。

時を超え受け継がれ、大切に守られてきた伝統技術。

そこにある確かな積み重ねを感じながら、工芸品は、まるでタイムマシンのようだと考えておりました。

伝統工芸品に触れることは、過去に触れることなのではないでしょうか。

技術も、人も、過去があって今があります。

そして私もまた、大きな時間の流れの中に存在する1人なのです。

未来に生きる誰かのために、私は何を残せるのか。

この活動を通して見つけたものを、人生をかけて繋げていきたいと思いました。