講義内容

- キャビア入門

キャビアソムリエ協会 会長 出口彰様 - ワイン入門

俳優 辰巳琢郎様 - 酒と菌と人類と気候

東京大学 大学院農学生命科学研究科生物材料科学専攻

教授/総長特任補佐 五十嵐 圭日子様

皆さまこんにちは、2023 Miss SAKE 岡山 中島咲希です。

ナデシコプログラム第13回目の本日はキャビア、ワイン、バイオサイエンス、菌類などとっても盛り沢山な内容を学んでまいりました!

まずは一般社団法人 日本キャビアソムリエ協会 会長出口様より、キャビアに関する講義、そして夕食にてキャビアとチョウザメのコース料理を振る舞って頂きました。

出口会長とは3月に岡山県北西部に位置する新見市高梁川水系にてチョウザメの飼育及びキャビア製造・販売を行っているMS ファーム様訪問の際にご一緒させて頂きました。

一般社団法人 日本キャビアソムリエ協会は、国内でのキャビアの普及、販売促進を目的とした、イベントやセミナーの開催を行う団体として、2021年10月に発足いたしました。同年には厚生労働省より社団法人の認可を受け、キャビアソムリエ呼称資格認定試験を実施する運びとなりました。

ー魚卵概論ー

現在世界的に普及している魚卵はキャビアだそうで、ヨーロッパでは魚卵を総称してキャビアと呼ぶそうです。日本では数の子、たらこ、イクラなど、それぞれの魚卵に名前がついているので少し不思議な感覚です。

国連ではチョウザメの魚卵製品のみをキャビアと呼称できることが規定されています。キャビア代替品をキャビアとして販売することは景品表示法違反となるそうです。

ーキャビアの輸出入に関する規制ー

また、瓶詰め品には再使用不可ラベルの貼り付けが義務付けられるなど、様々な規制があるそうです。

ーチョウザメの産地ー

チョウザメは2億年以上前から地球上に存在し、恐竜が出現する前から生き続けている古代魚です。サメと名がありますが全く異なる種類で、背中にある鱗の形が蝶に似ていること、ヒレがサメのように見えることからチョウザメと名付けられました。

天然のチョウザメの産地はカスピ海が主流でしたが、乱獲や密漁が横行したことで数が激減し、絶滅危惧種として登録されており、国際取引はワシントン条約で規制されています。

養殖市場は中国が最大です。以前は中国のキャビアは品質が良くないとされていたようですが、近年では粒の大きさや、色味など、品質の良いものが増えています。

日本では1983年にロシアからチョウザメが寄贈されました。宮崎県で養殖に成功し国産キャビアの歴史が始まったことで、宮崎県は日本キャビア養殖のメッカとされるそうです。キャビア養殖事業者も全国では群を抜いて多く、現在は20事業者あります。

ーチョウザメ生育ー

チョウザメは雌雄の判別が難しく、大きくなるまで判別ができません。雌雄判別のためにオスもメスも最低3年間は肥育する必要があるそうです。

メスのみを選別したあと更に4年間、合計で7年間育て、やっとキャビアを取ることができるサイズになります。最大2mにもなるそうで、大きいほど粒の大きいキャビアが取れます。何年間も手間暇をかけて育てる必要がある事がわかりました。

生育の適温は20℃前後ですが、氷が張る低温から30℃近くまで適応可能です。ただし、高温には弱いため夏場の温度管理が重要だそうです。

弱酸性〜中性の水質で育ちますが、河川水で育てられたチョウザメと地下水で育てられたチョウザメでは味が異なるそうです。

採卵時期は10月〜3月が旬です。水温が高くなると徐々に卵が溶け始め体に吸収されてしまうため、検卵棒で数個採取し、粒の硬さや大きさ、揃い方を見て採卵時期を決めます。

長い年月をかけて育てるものの、一度しか採卵できないことがキャビアの希少性に繋がっています。

ー食品としてのキャビアー

ビタミンやミネラル、オメガ3必須脂肪酸を多く含み、美容や健康に与える効果が大きいです。特に疲労回復効果等があるビタミンE含有量は魚類の中でもトップクラスです。

その栄養価の高さから、キャビアの卵膜を使用した化粧水・美容液なども販売されているそうですよ。

また、チョウザメの身はとっても美味しく、味は上質な白身魚と形容されるそうです。

出口様が経営されているお店でお客さんに食べていただいてもヒラメ、タイ、クエ、、、などと間違われるほど旨味が多く美味しい魚です。また小骨が無く食べやすいこともメリットです。

一説には昔は身に価値があり、卵(キャビア)は捨てられていたとか?今でもヨーロッパでは身も食べられています。

ーキャビアの分類ー

キャビアは、加熱処理の有無によってフレッシュとパストライズの2種類に大別されます。

非加熱のものをフレッシュキャビアと呼び、日本のキャビアは100%近くがこの製法だそうです。

粒が小さいのでおいておくとどんどん熟成が進むため、一番美味しいというところで冷凍し、我々のもとに届きます。

味わいはなめらかで魚卵のコクと旨味を感じることが出来ます。

一方加熱処理をしたものをパストライズキャビアと呼びます。ぷちぷちとした食感を楽しむことが出来ます。

チョウザメの魚体が大きければキャビアも大きくなります。以前は粒の大きさがもてはやされていたそうですが、現在は粒の大きさよりも味わいに価値が置かれるようになってきています。

テイスティングは金属製のスプーンを使用すると味を損ねるため、白蝶貝のスプーンなどを使用し、手の甲に乗せ香りを確認して頂きます。

ーチョウザメの種類ー

特に珍重される3大チョウザメとしてベルーガ、オシェトラ、セブルーガが挙げられます。

他にもチョウザメには20種ほどの品種があります。

夕食ではその場でキャビアを作る「キャビアライブパフォーマンス」を実演いただきました。

本日使用されたのは島根邑南町より仕入れたスターレットという種類のコチョウザメです。こちらの抱卵魚2尾をさばき、できたてのキャビアを作って頂き、更に普段はなかなか口にできないチョウザメの身を使い和洋折衷のコースを振る舞って頂きました!

キャビアの塩分濃度はワインと一緒に頂く場合は3%程度、日本酒では5%程度にするとのことですが、合わせるお酒の種類によって塩分濃度を調整するそうです。

今回はMiss SAKEということで、日本酒でキャビアを洗った「酒キャビア」を作って頂きました。

使用したお酒は東京 石川酒造様「多満自慢」と、香川 綾菊酒造様「國重」です。

日本酒で洗ったキャビアはほんのりとお酒の香りが移り、日本酒との組み合わせでとても素敵な体験ができました。

出来立てのキャビアはとてもなめらかで、コクのある深い味わいでした。

出口様のお店ではお米、中華、お肉、スイーツまで色々なものとキャビアを合わせているそうです。

特に卵や乳製品と相性がいいそうで、キャビアを贅沢に使用したメニューにはすべて「貴族風」の名前をつけているそうです。

本日は私達も「貴族風」料理を色々と頂きました。

・チョウザメのお刺身

・チョウザメのカマで出汁を取ったスープを使用したしゃぶしゃぶ

・チョウザメのカマ焼き

・焼きチョウザメ

・肝煮

・キャビア入りタルタルソースフライ

・貴族風出汁茶漬け

どのお料理もとっても美味しく頂きました。中でも感動したのはチョウザメのお刺身です。びっくりするほど脂が乗っていて、食感はなめらかで上品な白身魚の味わいでした。どうして一般的に流通しないのか不思議なほどです。

キャビアを取り終わったら廃棄されることもあるというチョウザメ。キャビアやチョウザメの身がもっと流通し、美味しさを知っていただくことで我々の食卓にも並ぶようになることを楽しみにしています。

講師:辰巳琢郎様

① 日本酒とワイン

日本酒とワインの違いは何でしょうか?

それは、日本酒の製造には水が必須であること、一方ワインは水を一滴も使わず、ぶどうの果汁だけで作られるということが一番の違いではないでしょうかと辰巳様はお話されていました。

水源が豊かな日本で、水をふんだんに使って作られるお米を原料とし、お米の何倍もの量の水を使用して作られる日本酒、水が少ないヨーロッパなど乾燥地帯で育つぶどうを使用したワイン。日本酒は作り方によって味が大きく変わりますが、ワインはぶどうの出来栄えによって味が変わります。こうやって日本酒とワインを比較してみると、違いがよくわかり面白いと思いました。

② 日本ワインとは?

2018年10月31日に初めて「日本ワイン」が定義されました。それまでは国産ワインと言われていたそうです。

日本ワインは、国産のぶどうを使用し日本国内で製造されたものを言います。

一方、国産ワインは国外から輸入した濃縮果汁や、ぶどうを使用して国内で製造されたものや、国外からバルクで購入したワインを国内で瓶詰めしたものまで含むそうです。「日本ワイン」がしっかりと定義されたことで、我々消費者は地産のものを選ぶことが容易になりました。

現在日本人が飲むワインの5%程度が「日本ワイン」だそうですが、その割合は徐々に増えています。

日本ワインが定義される15年前の2003年に、「日本ワインを愛する会」が発足しました。

辰巳様はそこで副会長として飲み手を育てたい、ワイナリーを応援したいなどの思いで活動されていました。

その後、「日本のワインを愛する会」を新たに発足し、日本のワイン文化、酒文化、地方文化、伝統文化を含めて日本を見つめ直す目的で活動をされています。辰巳様が出演されるワイン番組の中で日本のワイナリーをレポートするコーナーを設けて発信をされ続け、また、東日本大震災を機に日本を見つめ直そうという機運が上がってきたこともあり、様々な功績により15年前には120程度だったワイナリーの数は、現在なんと約450にも増えたそうです!

③ 日本ワインの歴史

日本ワインの歴史は、明治10年あたりに山梨県の人をヨーロッパへ留学させて日本のワイン造りが始まったと言われています。しかし最近、その説が覆されるかもしれない新たな資料が見つかりました。小倉藩細川家でキリスト教の洗礼するため、ワインを製造したとする資料が見つかったそうです。そのワインは山葡萄を原料として作られました。残念ながら、その後キリシタン弾圧により歴史は途絶えました。

更に、縄文時代にもすでにワインが作られていたかもしれないという痕跡も見つかり始めているそうです。

遺跡からエタノールのあるところに集まるショウジョウバエの化石や、たくさんの果実の種の化石がまとまって見つかっていることから、桑の実、山ぶどうなどを使用したワイン造りが行われていたのでは無いかと考えられています。

一般的には日本のワイン製造の歴史は明治時代からとされていますが、もっと昔からワインを作っていたかも?というのもロマンがあって素敵なお話だと思いました。

④ 主な産地と葡萄品種

お待ちかねのテイスティングを行いました。

- ルバイヤート

- 甲州

- 丸藤葡萄酒工業(株)(山梨県甲州)

山梨県でも歴史のあるワイナリーである丸藤葡萄酒工業(株)様の白ワインです。

薄紫色で、「グレー系のぶどう」と称される甲州を使用しています。

元々、山梨のぶどうは食用ぶどうとして作られたため、適度な甘さがあり皮は薄く、種が小さいです。

種が大きく皮が厚いヨーロッパの品種を基準にすると日本ワインを薄く感じることが多いというのはこのためです。しかし、濃くすれば良いわけではなく、和食と合わせるなど、食事と一緒に楽しむことができます。

深雪花

マスカット・ベーリーA / 岩の原葡萄園(新潟県上越)

日本のワインぶどうの父と呼ばれる岩の原葡萄園創業者「川上善兵衛」は、地元地域の発展を常に考え、そして1890年(明治23年)に岩の原葡萄園を開設します。その後、本格的なワイン造りを追求し続け、当地の気候風土に適したぶどうを求め品種改良に挑み、1万311回の品種交雑を行いその中から「マスカット・ベーリーA」をはじめとする優良22品種を世に送り出しました。以来、そのぶどうも世の中に知れ渡り現在では多くのワイン愛好家によって飲まれています。

(岩の原葡萄園公式HPより引用:https://www.iwanohara.sgn.ne.jp/about/index.html#01)

もうすぐマスカット・ベーリーAは100周年を迎えるそうです!

山形に川上善兵衛さんの苗木から育ったぶどうの樹が植えられているそうで、樹齢90年くらいだそうです。

マスカット・ベーリーAの実は比較的大きめで、ワインにするとイチゴ様の香りが特徴的だそうです。実際に試飲したワインも、とっても甘く華やかな香りがしました。

スパークリングワイン今様

山葡萄・甲州 / マンズワイン株式会社

山葡萄と甲州をブレンドした原料を使用したスパークリングワインです。

今回試飲させていただいたのは2018年製造のワインで、もともと甘めだったものが熟成を経て辛口になっています。

日本ワインの中でも山葡萄ワインは押さえておくべきです。

山葡萄ワインの種類には以下のようなものがあります。

- 山葡萄単体

- 山葡萄と別の葡萄を交配させた品種(山幸、ヤマソーヴィニヨンなど)

- 山葡萄と別の葡萄をブレンドしたもの

山葡萄単体ではかなり酸っぱいので、このように交配種やブレンドをするなどして、美味しいワインがたくさん作られています。

⑥ なぜ今、日本ワインなのか?

日本らしさをどう伝える?

日本はヨーロッパのように乾燥していないため、水分をたくさん含んだ葡萄が出来上がり、濃い葡萄を作るのは難しいです。ワインは味が濃いほうが美味しく感じるため、ワインだけで試飲すると甘いものや味の濃いものが売れる傾向にあるそうです。しかし、ワイン単体で飲むものではなく、食中酒として合わせる料理が大事とのことです。

日本で生まれたワインは、やはり和食やその土地の食事に合います。

辰巳様が目指すゴールは、ビール・日本酒と同じ壇上で日本ワインをみんなが飲むようになることだそうです。

日本酒もワインも国内で製造した原料を使用し、国内で製造されたものを指すため、日本酒と日本ワインは兄弟のようなものとお話されていたことは印象に残りました。

日本ワインも「國酒」と考え、その土地の食事と合わせる楽しみ方がもっと浸透していけば良いなと思いました。

生物材料科科学専攻(旧林産学科)

1人類と気候の話

1990年代以降、地球環境の悪化に対する危機感が高まっていましたが、地球の平均気温は上がり続けています。。

北極点の気温が2018年2月25日には通常よりも28℃高くなり、北極の氷が溶けたことで北極点と言える場所が無くなってしまいました。暖かい空気が北極圏に滞留することで、北極の氷が溶け、水位が上昇しているため、今後世界地図の形が変わってしまうかもしれません。また、過去に比べてCO2濃度が高まっており、今後40年でCO2濃度は更に増加し、地球温暖化がより一層進むと予測されています。CO2が温室効果を持つことは確実であり、これを減らすことは急務です。

温度上昇が続けば、今後2000万人が生きられなくなると言われています。また、地球温暖化はお酒を作るための米やぶどうにも深刻な影響を与えるなど、地球温暖化の影響が私たちの暮らしに直接影響することが予測されています。

日本でも温暖化の影響は大きいです。

桜の開花時期も気候変動の影響を受けており、2021年には過去1200年で最も早く満開になりました。

私の名前「咲希」は私が生まれた4月4日に桜が満開だったことから名付けたと両親から聞きました。

このまま温暖化が進めばこのエピソードも意味が通じなくなってしまうのでは無いかとゾッとしました。

また、日本では近年豪雨が頻発し、2019年の総被害額は1兆円以上に上りました。

2.菌の話

バイオエコノミーとは、生物学的な材料やプロセスを利用して、持続可能な社会や経済を実現することを目的とする新しい経済システムです。従来の経済システムでは、石油や天然ガスなどの非再生可能な資源を利用していたため、環境問題や資源枯渇などが起こりやすかったのに対し、バイオエコノミーでは、再生可能な植物や微生物などの生物資源を利用して、環境に配慮した製品やプロセスを開発し、持続可能な社会を目指しています。

バイオエコノミーは、環境問題やエネルギー問題など、現代社会が抱える様々な課題に対応するため、注目を集めています。

バイオエコノミーを推進することは、地球の持続可能な未来を作る上で欠かせないものです。石油化学に頼らずに自然のものを使って持続可能な生活をしようという考え方が広まり、ヨーロッパでは若者たちを中心に環境に対する意識が高まっています。

これからの時代に必要なのは、現在までに出来ていないものをバイオエコノミー製品で置き換えていくことです。海を利用するなど、自然との共存を目指した活動が世界中で行われています。ヨーロッパの国々はバイオエコノミーに対するポートフォリオを持っており、木製の自転車やトイレブラシ、お皿、運動靴の緩衝材、バイオエタノールなど、石油化学製品に代わる製品を開発しています。日本でもこのような温暖化に対するポートフォリオを持つことは急務だと感じました。

また、プラスチックを使用する必要性があるかどうかを考えることも大切です。すでにヨーロッパでは、環境に配慮した製品を使うことがおしゃれという感覚が一般的になっています。環境負荷をかけない洋服や、菌に作らせた素材(菌糸、きのこ、スポンジ)でヘッドホンを作ったり、微生物が作ったバイオプラスチックを使用したり、酒粕を使ってプラスチックを作ったりするなど、新しい素材の開発が進んでいます。

ヴィーガンレザーも、持続可能な素材の一つです。牛を肥育するためには環境負荷がかかっていくため、今後牛肉製品は減っていくと考えられます。それで困るのが牛革です。キノコの菌糸を使用した「マッシュルームレザー」と呼ばれる素材が開発されました。このように、バイオエコノミーは地球環境に配慮した持続可能な未来を実現するための鍵となっています。

3お酒とプラスチックの話

バイオプラスチックは、石油から作られるプラスチックに代わる素材として注目されています。日本酒づくりに使われるコウジカビや酵母、キノコなどの微生物を使って、食品残渣からプラスチックを作ることができます。これは循環型社会を目指す上で、大変魅力的なアイデアです。

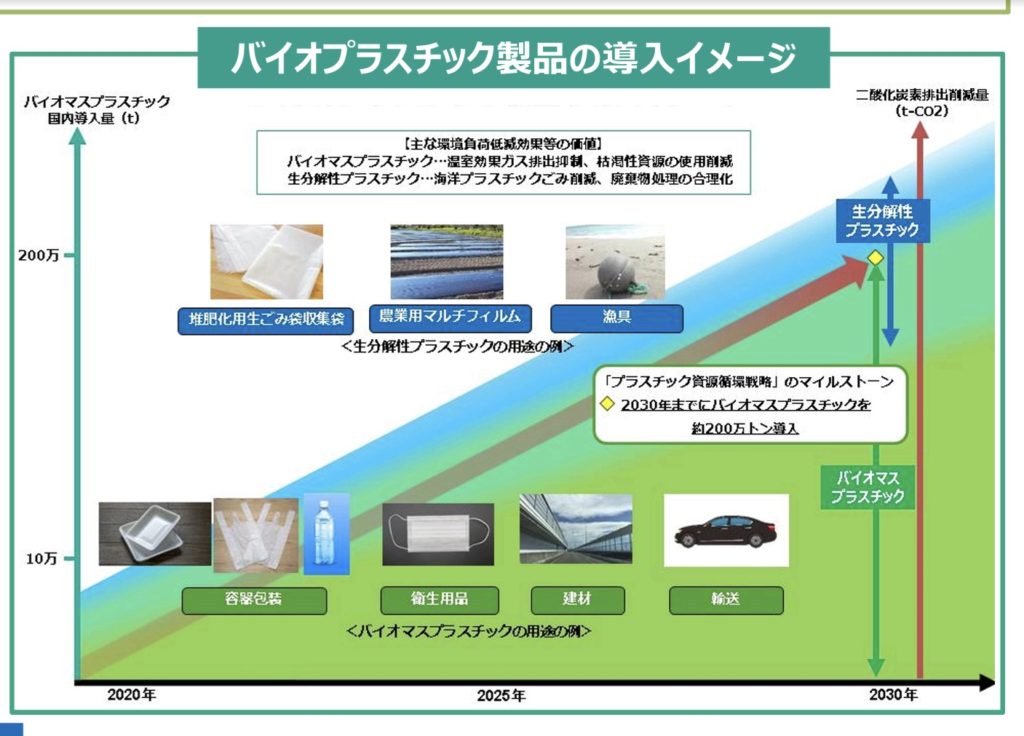

*環境省資料より /バイオプラスチック製品の導入イメージ

(https://www.env.go.jp/recycle/plastic/bio/roadmap.html)

また、アルコール製造の過程からもプラスチックを作ることができます。例えば、ラム酒の製造過程で絞ったサトウキビの軸を微生物の力でエタノールに変え、さらにエチレンに変換してポリエチレンを作ることができます。

並行複発酵を行う日本酒にとっては得意分野です!

このようなバイオプラスチックには、バイオマスマークがついているものがあります。これは、バイオマスから作られたことを示す証明マークであり、環境に配慮した製品であることを示しています。

江戸時代には循環型社会が実現していましたが、現代では石油化学に頼った一方的な消費社会が広がっています。バイオプラスチックは、食品残渣やアルコールから作ることができる素材であるため、石油化学に頼ることなく、持続可能な社会を築く上で大変有望な素材です。これからも、バイオプラスチックを含むバイオエコノミー製品の研究開発が進むことで、より持続可能な社会の実現につながることを期待しています。

本日講義をいただきました出口様、辰巳様、五十嵐様、この度は貴重な機会を頂き本当にありがとうございました。