皆様こんにちは。

2023 Miss SAKE 長野 中島菜々です。

5月13日に、第15回ナデシコプログラムが行われましたのでレポートいたします。

○白鶴酒造様

東京都銀座の白鶴ビルディングにお邪魔し、白鶴酒造の倉島様、山田様、西澤様にご講義いただきました。

白鶴酒造様は、日本一の酒どころである「灘五郷」の一つ「御影郷」で、1743年に酒造として創業されました。今年280周年となります。

この土地は、冬になると吹く六甲おろし、優れた米と水、丹波杜氏と呼ばれる優れた人材、江戸への輸送のための樽廻船利用に適した海沿いの土地など好条件が重なり、酒どころとして栄えたとのことです。

白鶴様といえば「まる」シリーズではないでしょうか。「まる」シリーズは売上の多くを占めるそうですが、ほかにも大吟醸等の特定名称酒や、あまざけ、化粧品まで、さまざまな商品を取り揃えていらっしゃいます。

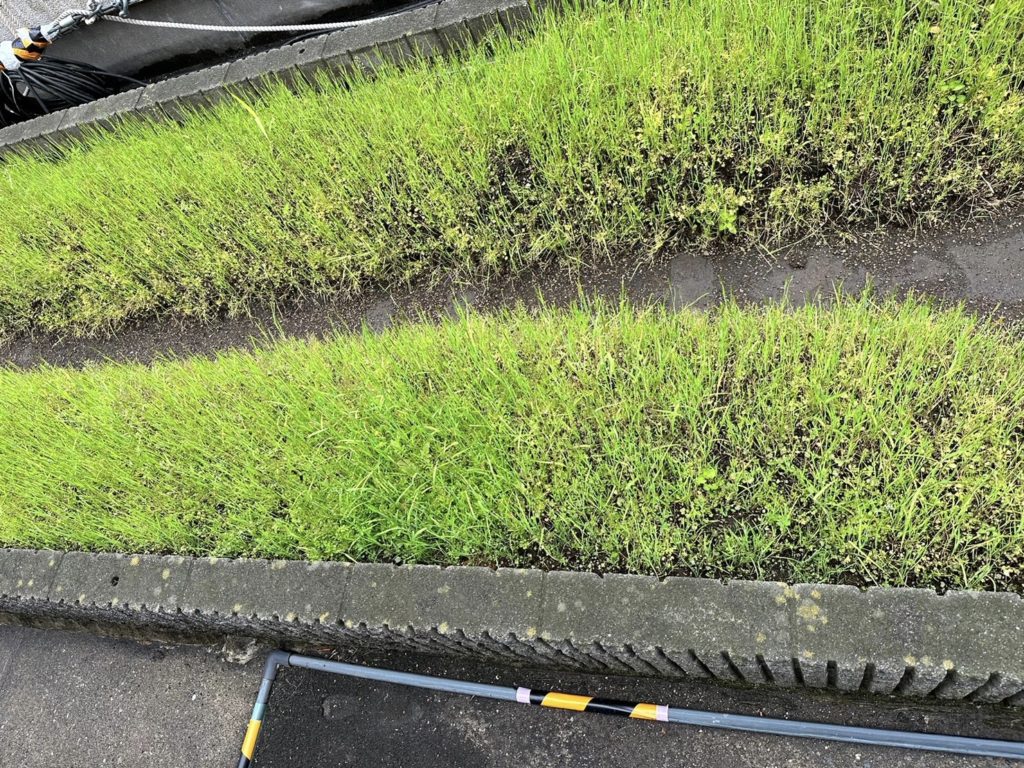

2007年に、試験醸造室が完成したことを皮切りに、同年に開発された白鶴錦を屋上で育てる取り組みが始まりました。

当初はプランターを使用していたそうですが、その年の収穫成功を機に、コンクリートで囲まれた田んぼを設けたとのこと。

実際に屋上で田んぼを見学させていただきましたが、通常の田んぼよりもかなり浅く作られているのが印象的でした。屋上では、深い土は逆に向いていないとのことです。

また、周りの高いビルやその上の看板がひしめく都心らしい景色とのギャップが新鮮に感じました。この景色の中に稲穂が実るのか、と不思議な気持ちになりましたが、山田様の「猛暑の中の作業に苦労しつつも、稲穂や稲花を見つけるとその暑さを忘れて嬉しくなる」と仰っていたのが印象的で、難しい環境の中で愛情を持って大切に育てられていることがわかります。

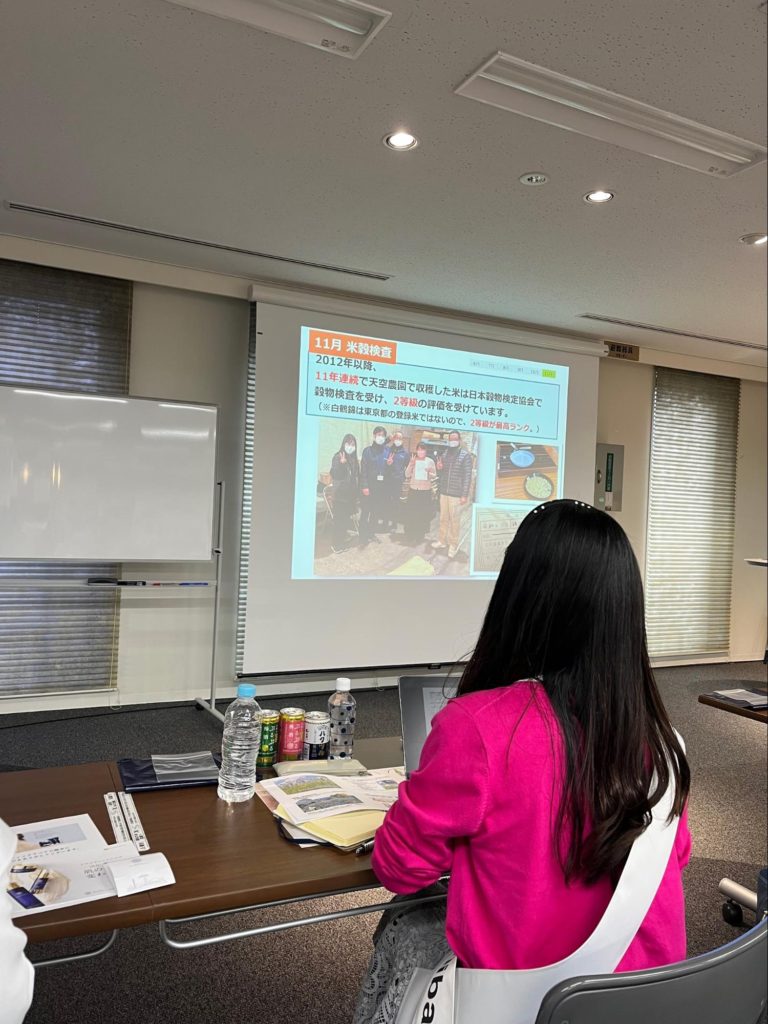

2012年以降、天空の応援で収穫したお米日本穀物検定協会で11年連続で2等級の評価を受けています。

(白鶴錦は東京都の登録ではないため2等級が最上等級となります)

収穫されたお米は兵庫の蔵に送られ、すべて手作業で丁寧に醸し、2013年以降毎年銀座で限定販売しているそうです。

さらに西澤様より、美容商品についてお教えいただきました。

女性研究員が中心となり、酒粕に注目した化粧品「ライスビューティー ドラマティックリペア」シリーズを開発されました。

西澤様は実際に使用されていて、朝起きたときの手触りの良さを実感し、他化粧品を試してみても戻ってきてしまうほど気に入っていらっしゃるとのこと。

ご講義だけでなく、製品の試飲もさせていただきました。

しぼりたての試験醸造酒のフレッシュさや、お米の旨味を感じる特別純米酒 山田錦など、定番商品だけではない個性豊かな魅力を再発見いたしました。

白鶴酒造の皆様、ありがとうございました。

○FOOD GROOVE JAPAN代表 鈴木基次様

食の感動をを生産者と消費者が分かち合うためのコミュニティであるFOOD GROOVE JAPAN代表の、鈴木様にご講義いただきました。

ホテルオークラの料理人としてキャリアをスタートされた鈴木様。

日本の食を良くしよう、を軸に調理場だけでなく様々な場面で活躍されています。

特に印象的だったお話は、情報の分断が日本の食を衰退させているのではというお考えです。

- この食材はどこで誰に作られているのか?それはどんな想いなのか?

- あるいは作り手の方は最後の消費者がどんな感想を抱いているのかを知らないのでは?

そんな疑問が浮かびました。

鈴木様に「塩の7大効果」をご紹介いただきました。

塩の7大効果とは

- 味を付ける

- 保存性を高める

- 脱水(塩もみ、臭みとり)

- タンパク質を分解する(パン生地をこねて粘りが出る)

- 野菜の色が冴える

- 保湿

- タンパク質を固める

こちらです。

実は料理人の方でも、なぜ「塩」を使うのか、この7大効果を知らずに使っている方もいらっしゃるとのことです。

それだけ、食において情報や理解というものが疎かにされてしまっているのかと思いました。

情報が正しく扱われていないと、断片的な情報のみで判断してしまうワナがあります。

すべてをきちんと知り、状況に合わせて適切に選ぶことができるのが大切な権利なのではないかと考えていらっしゃいます。

私はリポーターとして「伝える」ことが指名と考えていますので、大変感銘を受け共感いたしました。

ぜひ私たち消費者と提供者、そして生産者が「三方よし」にしっかりと情報の発信とキャッチをしていかなくてはと思いました。

鈴木様、ありがとうございました。

○高知県農業振興部畜産振興課 課長補佐 公文喜一様、獣医職として県庁にお勤めでいらっしゃる、公文様に土佐あかうしについてご講義いただきました。

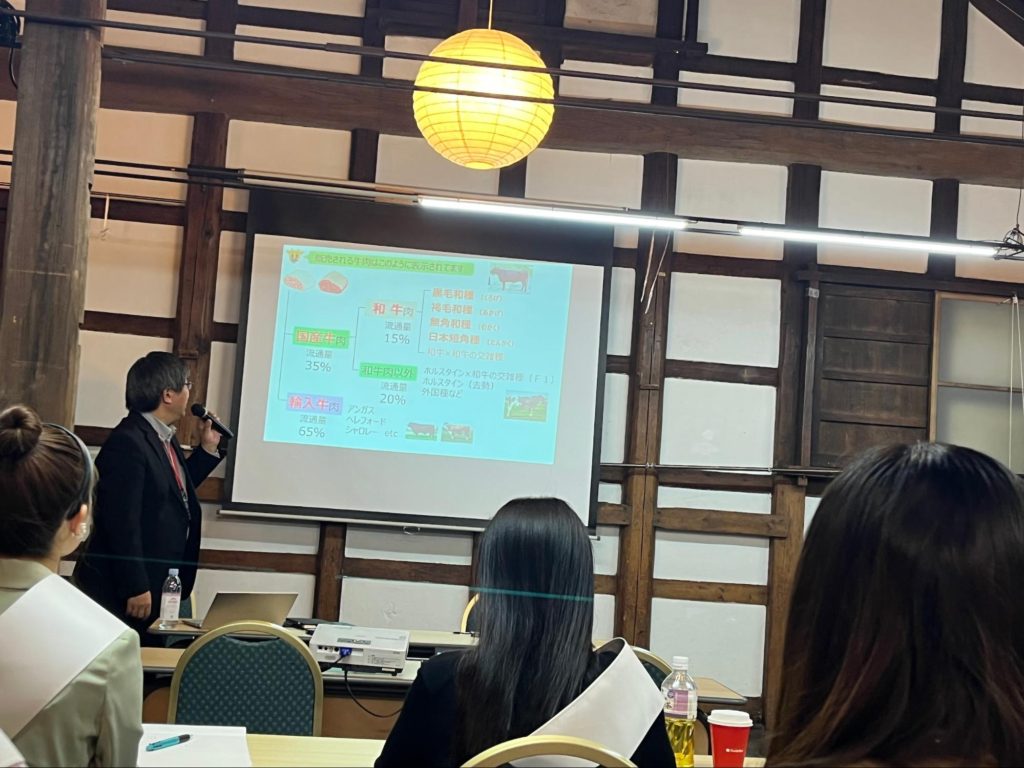

和牛は、以下の4種類に分かれます。

- 無角和種

- 短角和種

- 黒毛和種

- 赤毛和種

和牛以外で流通している国産牛は、以下のような品種があります。

- ホルスタイン×和牛の交雑牛(F1)

- ホルスタイン

- ほか外国種など

いわゆる黒毛和牛と呼ばれるのが黒毛和種であり、霜降りが入ったお肉が特徴的です。

無角、短角、赤毛和種は、和牛全体の数パーセントしか生産がなされていません。

その理由の一つは、「和牛=霜降り」とイメージがついてしまっており、赤身が特徴的な他の品種は好まれにくいことがあるそうです。

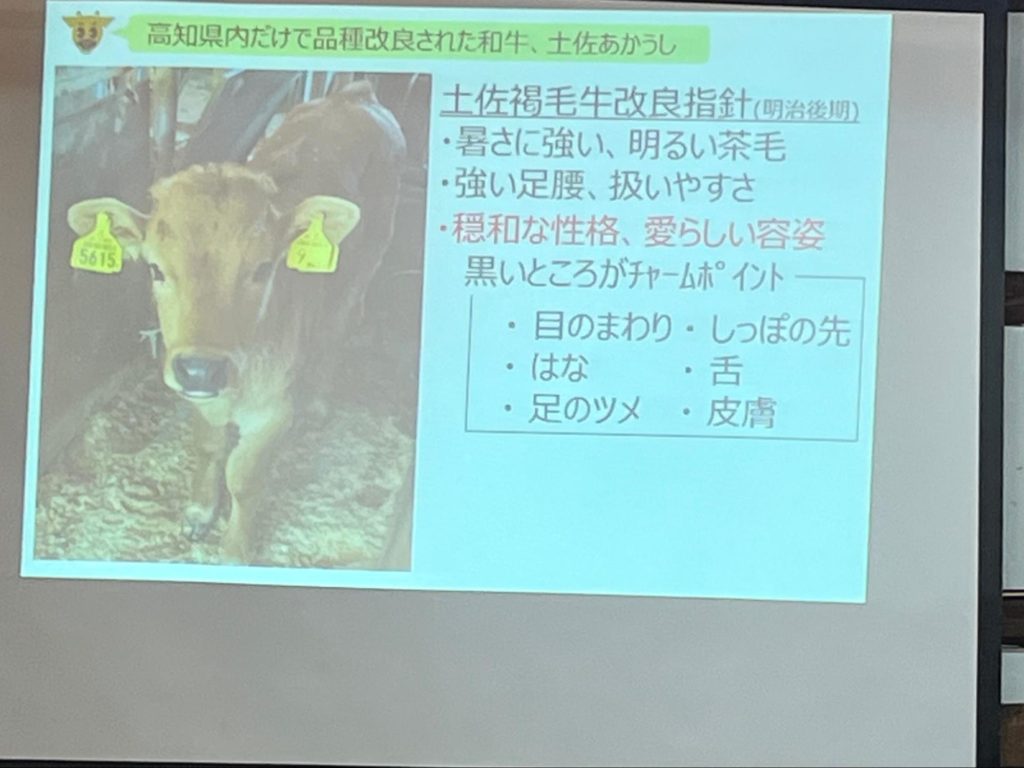

和牛という品種が認定されたのは昭和19年ごろ、明治のころから徐々に品種開発されました。

高知はあたたかい地域のため、熱を集めてしまう黒毛より赤毛の方が暑さに対応しやすく、また小柄で小回りが利くので山の多い地形での農耕に向いている「あかうし」がよく育てられるようになりました。

とても穏やかな性格で飼育しやすいのも特徴とのことです。

霜降り肉の黒毛和種が好まれる背景として、日本人の牛肉を食べ慣れていない文化や、メインのカトラリーがお箸なので柔らかいものを求めるのではないかとお話しされていたのに共感いたしました。

そのまま和牛のひとつとして紹介しても、中々正しく受け入れられにくいのが現状です。

そこで、土佐あかうしとトップシェフのマッチングさせるイベントを開催することで知ってもらうという取り組みをされています。

あえて和食シェフではなく、赤身肉の扱いに長けるフレンチやイタリアンのシェフが調理し、土佐あかうしの楽しみ方を伝えるというものです。

また、品質が一目でわかるよう「TRB格付け」を高知県独自に制定されました。

元々和牛には「A5ランク」などと呼ぶ等級制度がありますが、これはあくまで霜降り肉や歩留の多さを評価するもの。

TRBはまた別軸の観点として、赤身として美味しいかを評価しているとのことです。

私は赤身のお肉を厚切りにしたステーキやローストビーフの、噛めば噛むほど旨味が溢れる美味しさが大好きです。

そして、黒毛和種独特の、霜降りが入ったとろけるお肉をすき焼きでいただくのもまた大好きです。

たくさんの消費者と土佐あかうしが繋がり、食の選択肢が広がればいいなと感じました。

公文様、ありがとうございました。

○土佐あかうし、陽子牛食べ比べ

この日の最後は、酒坊多満自慢さまにて、土佐あかうしと陽子牛の食べ比べディナーでした。

土佐あかうしは日本人口ひとりずつに分けたら0.2gほどの希少さとのことで、それを贅沢にステーキやカルビの焼き肉でいただきました。

また、陽子牛とは、コープニュース代表である田中陽子様が、黒毛和種の経産牛に秋田こまちを飼料として与え育てたお肉です。とても大きなブロックをご用意いただきました。

田中様、ご提供ありがとうございました。

どちらも和牛ですが、その味わいや脂のとろけ方に違いがありました。

土佐あかうしはジューシーながらも旨味が強く、脂はさらりと口の中を包む感覚。

陽子牛は甘い脂がジュワッと広がりますが、通常の黒毛和種に比べお肉らしいパンチや噛みごたえもありました。

鈴木様により調理いただきました。

バーベキューの炭火で焼き上げるというシンプルな調理ながら、お肉本来の美味しさが引き出され、感動いたしました。

私をはじめファイナリストが持ち寄った各地のお酒とともに楽しみました。

冷やしてキリッとしたお酒も合いますが、少しお燗をつけたお酒ですとその温度でお肉の脂がとろけ、格別のおいしさでした。

ぜひ皆様にも、お燗と和牛のマリアージュを体感していただきたいです。

この度はナデシコプログラムの開催ありがとうございました。

日に日に最終選考会が近づき、不安も募りますが、時間を大切に精一杯頑張って参ります。

2023 Miss SAKE 長野 中島菜々